「中学受験の過去問対策は何月からすべき?」

「過去問は何年前までさかのぼって対策したらいいの?」

「効果的な対策方法を知りたい」

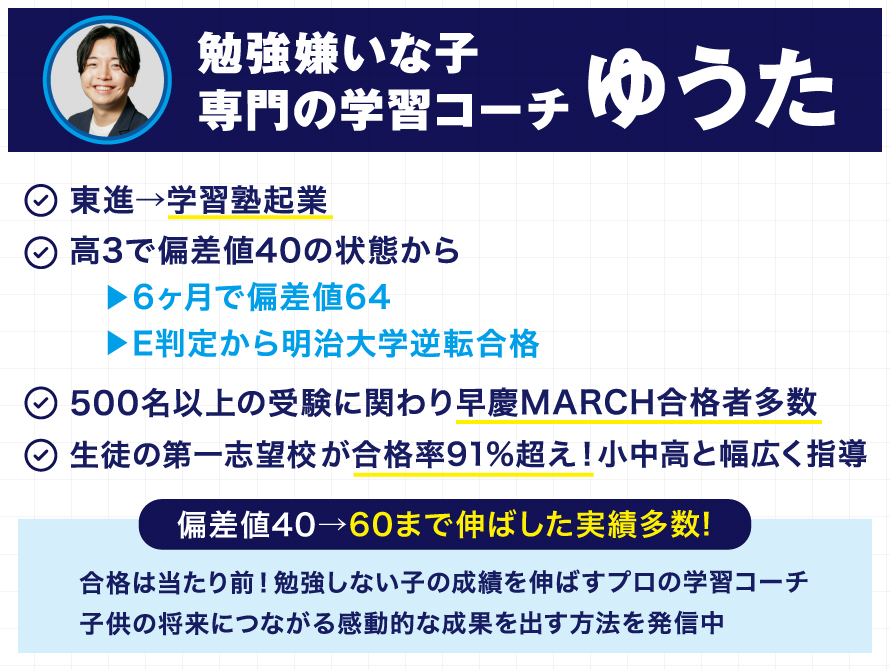

6年生の授業範囲が終わる冬頃から、過去問対策をすればいいと思っている親御さんがいるかもしれません。

しかし、対策が遅くなると適切な戦略を立てられないため、中学受験に失敗する可能性があります。

過去問対策は夏から始めることで、志望校合格が見えてきますよ!

この記事では、中学受験の過去問対策はいつから始めるべきかと悩む親御さんに向けて、以下の内容を解説しています。

- 過去問対策を夏から始める理由と目的

- 効果を発揮するためのポイント

- よくある失敗例

- 親御さんができるサポート

過去問でどれくらいの得点が取れればいいかも紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

YouTubeでは、3ヶ月で国語の偏差値を43から56まで伸ばしたお子さんなど、数多くの生徒さんの実績について詳しく配信しています。どのような工夫で成績アップできたかを紹介しているので、視聴してみてください!

なお、私の公式LINEでは、中学受験を攻略するためのノウハウがぎっしり詰まった電子書籍をプレゼントしています。

11月模試でE判定だったお子さんが、たった3ヶ月で合格を勝ち取ったほど、有料級の内容です!プレゼントは無料なので、お気軽に友だち登録をして受け取ってください。

中学受験の過去問対策は小学6年生の夏から始める

過去問対策は、一般的には小学6年生の9月から取り組むことが推奨されています。しかし、私は過去問対策を夏から始めることをおすすめしています。秋以降の学習を、出題されやすい分野に絞って効率的に進めるためです。

中学受験の試験範囲は、小学校で習った6年分です。広い範囲から出題されるため、ポイントを絞って勉強しなければ、どの分野も中途半端にしか攻略できない可能性があります。

早い段階から過去問に取り組み、出題されやすい分野に絞って効率的に勉強を進めることが大切です。

志望校の偏差値に届いていないお子さんほど、早めに取りかかることをおすすめします!

周囲と差をつけるためには、戦略的に勉強を進める必要があるからです。

初めのうちは合格最低点が取れなくても、まったく問題ありません。その分野を「理解できているか」を確認するために、過去問対策に取り組みましょう。

中学受験で過去問対策をする4つの目的

中学受験において、過去問対策は非常に重要です。志望校合格を勝ち取るためにも、以下の4つの目的をしっかり理解しておきましょう。

- 志望校の出題傾向を確認する

- 問題の難易度を体感する

- 問題量から時間配分を考える

- 苦手分野を理解する

1つずつ解説していきます。

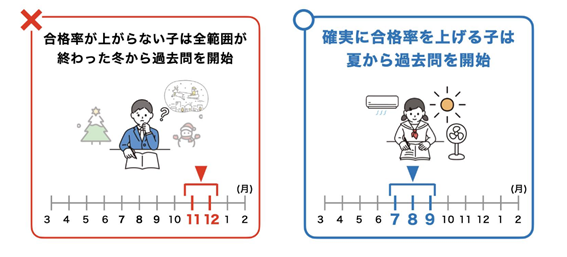

1. 志望校の出題傾向を確認する

志望校の過去問に取り組むと、出題されやすい問題を理解できます。

分野によっては「出題されやすい」「まったく出題されていない」などと、対策すべきポイントが明確にわかるでしょう。

中学受験の範囲は広いため、ポイントを絞って効率的に勉強することが大切です!

また、出題されやすい範囲は過去問集の最初のほうのページに、以下のようなイメージでまとめられています。

出題される可能性が高い問題に絞って、過去問対策を進めましょう。

2. 問題の難易度を体感する

出題される問題は、受験する中学校により異なります。過去問対策をすることで、偏差値では計り知れない「難易度」を体感できるでしょう。

「じっくり考えるもの」「処理数が多いもの」などと、受験先によって問題タイプに特色があります!

どのような難易度の問題が出題されるかを理解できていると、入試本番で戸惑うことが少なくなります。落ち着いて試験に臨めるように、過去問対策で難易度を理解しておきましょう。

なお、科目別の勉強方法について詳しく知りたい方は、関連記事「【プロ直伝】小学生の成績を上げる方法5選!親が取るべき行動や効果的なノートの書き方も解説」がおすすめです。

親御さんがお子さんのためにできることも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

3. 問題量から時間配分を考える

中学校によって、国語は30問なのに算数は35問など、教科ごとに出題数に差があるケースがあります。

過去問対策をせずに受験に臨むと、時間配分をうまくできずに悔しい思いをするかもしれません。

受験当日に実力を発揮するためには、どの問題にどれくらいの時間をかけられるかを、あらかじめ想定しておくことが大切です。

問題を解く順番を考えたり、見直しにかかる時間を予想したりするためには、受験前に戦略を立てる必要があります!

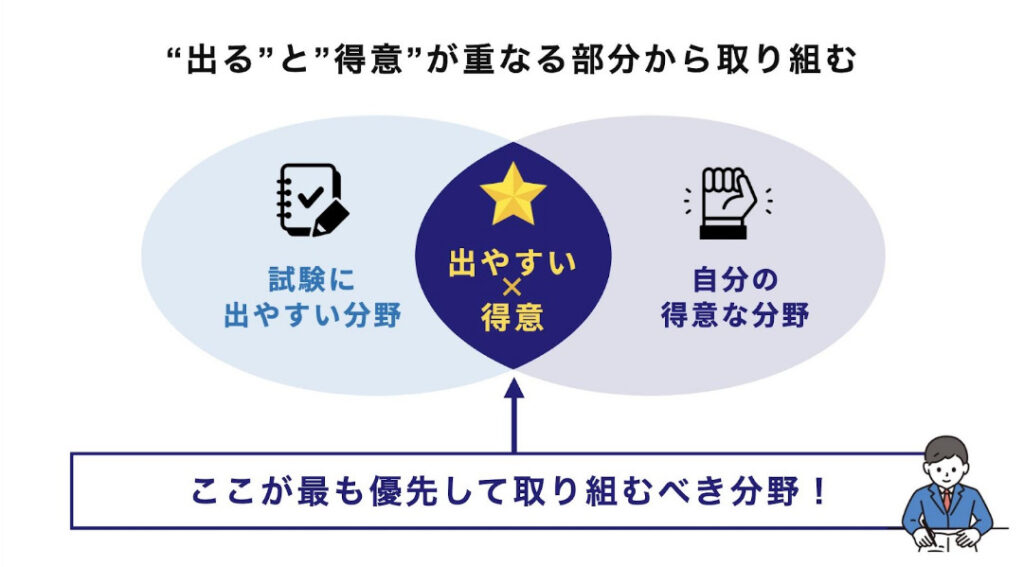

4. 苦手分野を理解する

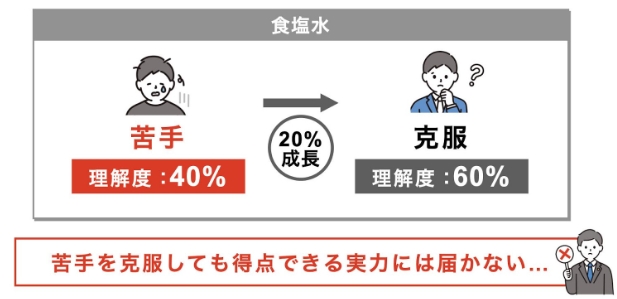

中学受験の過去問対策において苦手分野を理解する目的は、苦手を克服するためではありません。

苦手分野を得点化するのは難しいので、得意分野を伸ばすことを意識してください!

苦手分野の洗い出しには、過去問を解いて分析するのが効果的です。塾で受けた模試だと、問題の難易度によっては簡単に解けることがあります。

志望校の過去問に取り組む際は、苦手分野を洗い出すことに注力しましょう。

ここまで過去問対策の目的を紹介したものの、実践できるか不安に思う親御さんもいるかもしれません。そのような方は、無料の個別相談会を活用してください。

私が指導している生徒のなかには、たった1ヶ月で偏差値が10アップした子がいます!

お子さんにあわせて効果的に成績を伸ばすノウハウをお伝えしているので、多くの生徒が短期間で偏差値10アップを達成しています。

無料個別相談は不定期で開催しているので、次回の案内に間に合うように以下のボタンから友だち登録しておいてください。

中学受験の過去問対策で効果を発揮するためのポイント6選

過去問対策をおこなう際には以下の6つのポイントを押さえておくことが大切です。

- 10月までは時間制限なしで解く

- 11月からは問題を解く順番を意識する

- 採点時は〇△✕に分ける

- 基礎から固める

- ケアレスミスまとめをつくる

- 10年分を2回取り組む

志望校に合格するために、1つずつ実践してみてください。

なお、紹介しきれなかった過去問対策については、関連動画「【99%の人が知らない】中学受験の過去問対策ノウハウ20選」で解説しています。有料級の情報を詰め込んでいるので、役立つこと間違いありません。

1. 10月までは時間制限なしで解く

過去問対策を始めてすぐの頃は、時間にとらわれることなく問題を解くことに集中しましょう!

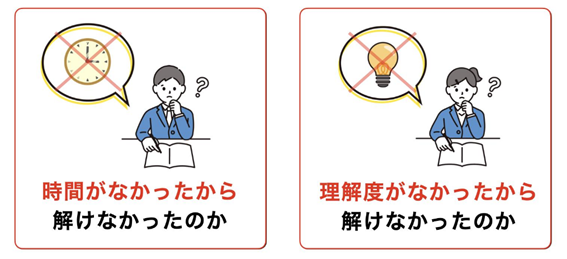

初めから時間制限をかけると、間違えた理由が「時間が足りなかったのか」「理解度が足りていなかったのか」がわかりません。

10月までは時間制限なしで合格点を取れるように、過去問を解き進めてください。

なお、合格までの効率的なステップは以下のとおりです。

- 時間制限なしで合格点を取る

- 時間内に合格点を取る

- 試験本番で合格する

3ステップを順番にこなすことで、実力がついてきます。解けなかった理由を明確にするために、時間制限を設けるのは11月からにしましょう。

2. 11月からは問題を解く順番を意識する

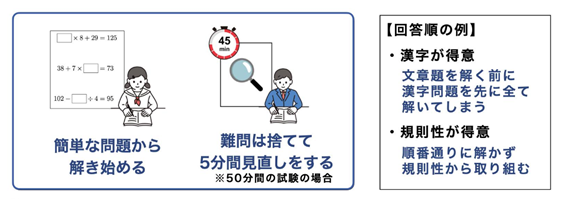

入試直前期となる11月からは、少しでも高得点が取れるように意識する必要があります。そのため、過去問を解く順番を工夫しましょう。

たとえば国語なら、漢字から解いたり、説明文から取りかかったりなど、得意な問題から解き始めるのが効果的です。

なお、効率的に問題を解く方法として、以下の3つのコツを押さえておいてください。

- 得意・簡単な問題から解く

- 難問は後回しにする

- 難問は解かずに見直しに時間を確保する

11月以降に過去問を解く際には、時間配分にも意識し緊張感を持って取り組みましょう。受験本番を意識していると、当日は落ち着いて試験に臨めます。

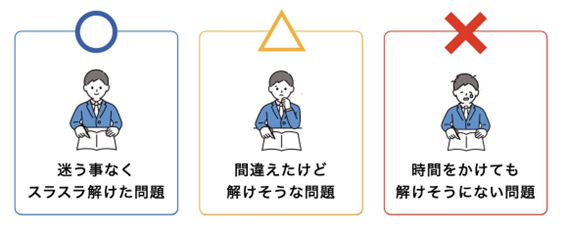

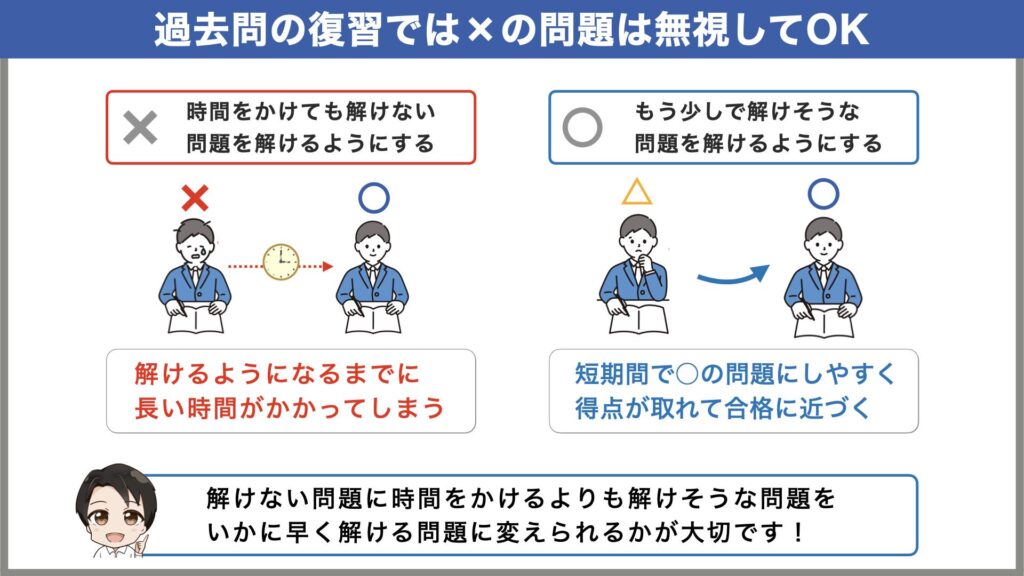

3. 採点時は〇△✕に分ける

過去問を採点する際には、以下のような3パターンに分けておくと効率的に復習できます。

- 〇:解けた問題

- △:間違えたけどもう少しで解けそうな問題

- ✕:時間をかけても解けそうにない問題

なお、復習する際には△の印がついた問題から取り組んでください。

中学受験に成功する子どもは「△を〇に変えられる子」です!

また、3パターンの比率は、多くのケースで以下のようになります。

- 〇:40%

- △:30%

- ✕:30%

△を〇に変えられれば、30%の得点アップにつながります。中学受験の過去問では、3パターンに分けて採点することを習慣づけてください。

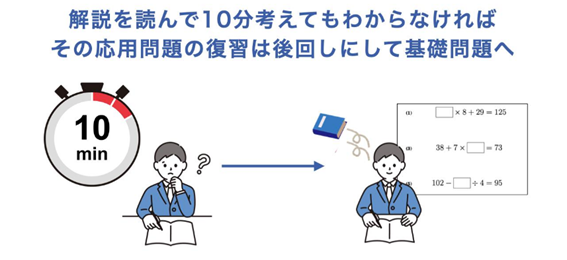

4. 基礎から固める

過去問で応用問題を間違えた際は、対策すべきかを判断する必要があります。基礎がしっかり理解できていない可能性があるからです。

中学受験を成功させる子は、簡単な基礎問題を押さえられています!

応用問題に進む際には、基礎が身についているかを確認することが大切です。基礎となる土台ができてから、応用問題に取り組むようにしてください。

なお、応用問題は「間違えやすい」ようにつくられています。解説を読んで10分考えても理解できない場合には、後回しにしましょう。

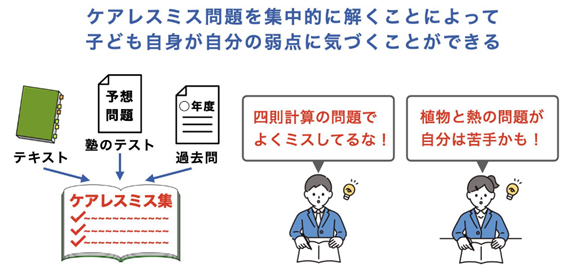

5. ケアレスミスまとめをつくる

「わかっているのに間違えてしまった」などのケアレスミスを防ぐためには、まとめノートをつくるのが効果的です!

ケアレスミス集をつくると、子どもが間違えやすい問題に共通の特徴があることがわかるでしょう。子ども自身でミスしやすい場所を発見できるため、親御さんが言わなくても自ら注意できるようになります。

ただし、お子さんの性格によっては、モチベーションに悪影響を及ぼす可能性があることには注意が必要です。

ケアレスミスをまとめたノートのほかに「よく解けたノート」をつくっておくと、モチベーションの維持につながるのでおすすめです。

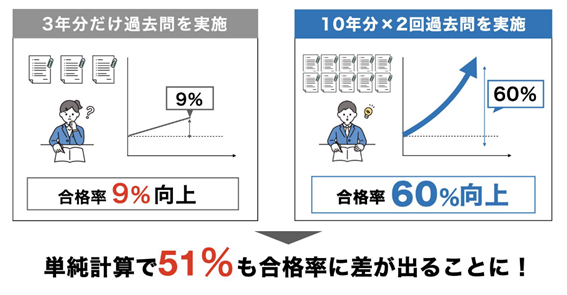

6. 10年分を2回取り組む

過去問を1年分取り組むと、合格率は3%アップするといわれています。合格率を上げるためには、1年分でも多く過去問に取り組むのが効果的です。

第一志望校の過去問10年分を2周できるように学習スケジュールを組みましょう。第二志望以下の学校については、5年分×2周を目標に過去問に取り組んでください。

また、過去問は古い年度のものから取り組むことをおすすめします。

年度が新しくなるほど最新の出題傾向をつかめるためです!

書店で過去問が見つからない場合には、フリマアプリなどで探してみると購入できるでしょう。

中学受験の過去問対策でやりがちな失敗4選

中学受験の過去問対策でやりがちな失敗には以下の4つがあげられます。

- 取り組む時期が遅すぎる

- 満点を目指す

- 間違えた箇所をすべてやり直す

- 順番に解き始める

これらを押さえて、効率的に対策できるようにしましょう。

1. 取り組む時期が遅すぎる

過去問対策は全範囲の学習が終わってから取り組めばよいと考えている方もいるかもしれません。しかし、直前期に取り組み始めては本番までに間に合わず、期待できる効果も低いです。

合格率を着実に高めている子は夏から過去問対策に取り組んでいます!

過去問対策に夏から取り組むことで、試験の傾向を早期につかみ普段の学習効率を高められます。直前期の頃には問題の解き方が身についているため、合格最低点に届く可能性も高いです。

過去問対策の最大の目的は相手を知ることです。最初は得点にこだわらず、問題とじっくり向き合ってみましょう。

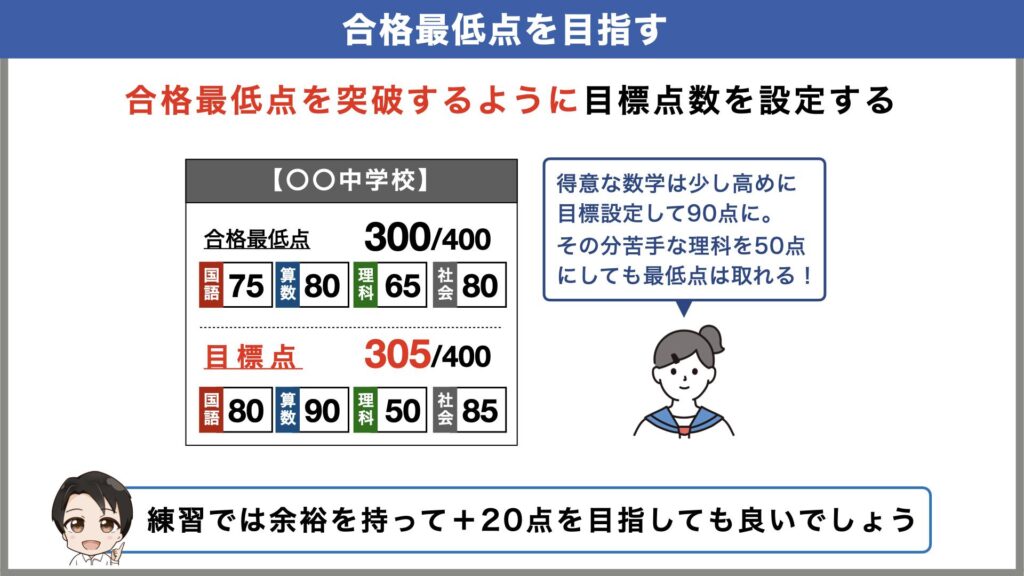

2. 満点を目指す

中学受験で志望校に合格するためには、過去問で満点を取る必要はありません。志望校の合格最低点を取れれば問題ないので、科目ごとに得点目安を設定しておきましょう。

たとえば、合格最低点が300点だった場合、以下のような配分が可能です。

| 科目 | 目標点数 |

|---|---|

| 国語 | 90点 |

| 算数 | 90点 |

| 理科 | 60点 |

| 社会 | 60点 |

| 合計点数 | 300点 |

ポイントは、得意科目と苦手科目の得点を同じにしないことです。4教科の総合得点で合格最低点が上回ればいいので、苦手科目の目安は低く設定しておきましょう。

不安な方は、志望校の合格最低点+20点を目安に設定するのがおすすめです!

関連記事「【プロが解説】中学受験の過去問が最低点に届かない!おすすめの対策法を7つ紹介」では、合格最低点に到達するための対策法を解説しています。点数が伸びずに悩んでいる親御さんはあわせてご覧ください。

3. 間違えた箇所をすべてやり直す

過去問を解いたあとの復習では、合格最低点が取れるのに必要な範囲だけをやり直しましょう。すべての問題が解けるようになるまでやり直すのは非効率だからです。

とくに、苦手科目については応用問題を復習する必要はありません。

苦手を得意に変えるのは、たいへん時間がかかります。効率的な成績アップを目指すなら、復習の際に取り組む問題を選別することが大切です。

4. 順番に解き始める

過去問に取り組むときは、志望校が毎年出題している分野から対策を始めましょう。出題率の高い問題を攻略することで、安定して点数を取りやすくなるからです。

たとえば、以下のような問題があげられます。

- 計算問題

- 三角形の面積を求める問題

- 星座の名前を答える問題

今回はあくまでも例なので、志望校によってジャンルはさまざまです。

多くの人が問題をいきなり解きがちですが、出題されやすいものを分析して対策するほうが点数につながりやすいことを把握しておきましょう。

過去問対策を通じて得点を上げるためのポイント3選

過去問対策を通じて得点を上げるためには、以下の3つを意識しましょう。

- 漢字は覚える範囲を絞る

- 説明文は最後に対策する

- 出題されやすい計算問題を繰り返し解く

得点を効率よく伸ばしていくためにはテクニックも必要です。順番に解説します。

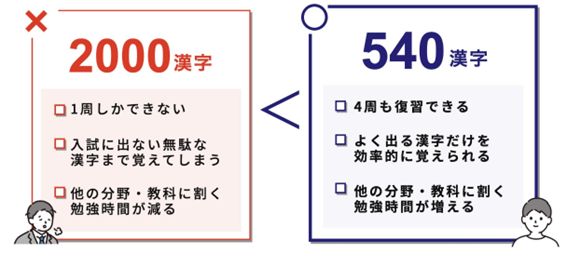

1. 漢字は覚える範囲を絞る

中学受験で出題される漢字はおよそ2,000字と言われています。漢字が苦手なお子さんはすべてを覚えようとせず、出題頻度の高い漢字に絞って勉強しましょう。

出題率の高い漢字を正確に覚えた方が本番で得点できる可能性を高められます!

出題率が低い漢字は、ほかのお子さんも間違える確率が高いです。周りと差がつきにくい部分のため、取りこぼしても致命傷にはなりません。

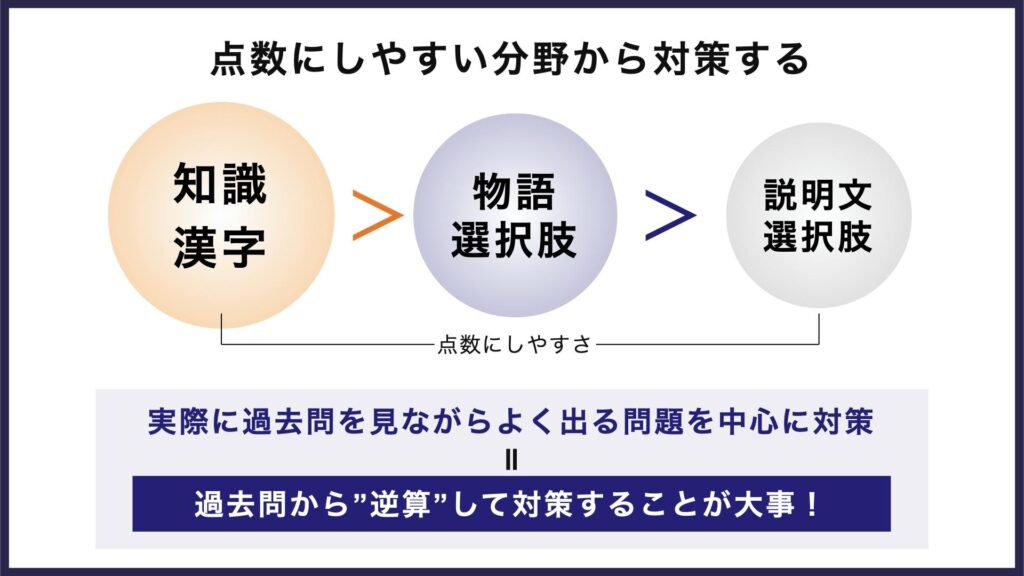

2. 説明文は最後に対策する

漢字の対策を進めたら、次は物語文の対策に取り組むのがおすすめです。説明文対策は最後で構いません。

文法力や語彙力など、得点を伸ばすには総合力が必要なためです!

また、文章問題は点数を伸ばしていきやすい選択式の問題から対策します。記述式は得点が伸びるのに時間がかかるため後回しにしましょう。

物語文は登場人物の気持ちを正しく理解できれば比較的短期間で成績を伸ばせます。関連記事「中学受験の国語の読解テクニック10選!意識すべきポイントや成功事例を解説」で具体的なテクニックを解説しているため、国語が伸び悩んでいる方はあわせてご覧ください。

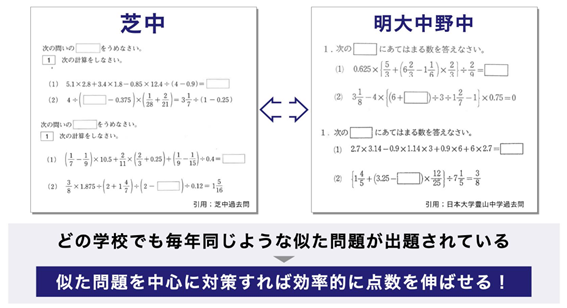

3. 出題されやすい計算問題を繰り返し解く

過去問対策の目的は、出題傾向が高い問題を把握することです。とくに算数の計算問題は、類似問題を繰り返し解くことでスピードが上がり、ミスもしにくくなります。

塾のテキストには、どの中学校でも出題されていないような独自問題が掲載されているケースがあります。このような問題は解けるようになっても得点は伸びていかないため、取り組む必要はありません。

やるべきことに優先順位をつけて、限られた時間を有効活用していきましょう!

関連記事「【塾講師直伝】中学受験の算数偏差値の伸ばし方!偏差値別の勉強法や親御さんのサポート方法を解説」では、算数の成績の伸ばし方を解説しています。偏差値別の勉強方法も紹介しているため、算数の成績が伸び悩んでいる方はあわせてご覧ください。

過去問対策だけじゃない!中学受験合格まで親御さんができるサポート5選

中学受験合格には、子どもの努力は欠かせません。しかし、お子さん1人で頑張っているだけでは、勉強に対するモチベーション維持が難しいなどが原因で、志望校合格は困難です。

親御さんは以下のようなサポートで、子どもに伴走してあげましょう。

- 志望校の見学をする

- 勉強しやすい環境を作る

- スケジュール管理をする

- 先生とコミュニケーションを取る

- 子どもと良好な関係を築く

志望校合格をつかみ取りたい方はぜひ参考にしてください。

1. 志望校の見学をする

受験に取り組むなら、事前に志望校の見学をしておきましょう。

以下のようなメリットがあるからです。

- 勉強に対するやる気が向上する

- 本当に合格したいかの判断ができる

- 息抜きになる

中学受験は長期間継続して勉強することが求められるので、いかにモチベーション高く学習に取り組めるかが合格の鍵を握ります。

見学により通学しているイメージが湧き、勉強へ自主的に取り組む効果も期待できます。

成績の向上につながりやすいので、中学受験で合格するためにも必ず行っておきましょう。

詳しくは関連動画「受験勉強に失敗する親がやっていないことTOP5|vol.009」でも紹介しているので、あわせてご覧ください。

2. 勉強しやすい環境を作る

やる気を保ちやすい環境を作ることは、中学受験合格率を高めるために重要なことの1つです。集中できる環境は「問題の理解度が上がる」「学習が進みやすい」などの効果が期待できます。

なお、勉強部屋へ置かないほうがいい物は以下のとおりです。

- ゲーム

- 漫画

- 携帯電話

とくに携帯電話は離れた部屋に置いても通知音が鳴り、集中力を阻害する可能性があります。勉強を始める際に、電源を切っておくのがおすすめです。

中学受験合格の鍵を握るのは、いかに環境にこだわるかです。

過去問に取り組むときもですが、勉強中は誘惑される物を置かないようにしましょう。

3. スケジュール管理をする

中学受験に合格するには、勉強スケジュールを細かく管理する必要があります。次に取り組むことがわからないと、ゲームやテレビなどの娯楽をしてしまいがちなためです。

そのため、以下のようなイメージでスケジュールを組んでおきましょう。

- スケジュール表に優先度が低い宿題は含めない

- 計画は紙に書く

- 直近の目標と今週やるべきことを書く

- やるべきことは1日単位で管理する

たとえば、算数であれば三角形の公式を覚えるために過去問を5問解くなどです。

取り組むことが明確であれば、迷う時間がなくなります。集中力を切らしにくいので、スケジュールは必ず立てておきましょう。

関連動画「【99%の親が知らない】中学受験のスケジュール管理ノウハウ20選【完全保存版】」では、具体的なスケジュールの作成方法を解説しています。あわせて参考にしてみてください。

4. 先生とコミュニケーションを取る

学校の先生からお子さんの苦手・得意分野をヒアリングして、受験の成功率を上げる方法があります。子どもの成績が伸びていない原因がわかり、どのような対策が必要かを確認できるからです。

たとえば、算数では公式を理解していないと「計算式」や「文章問題」は解けません。

このようなケースでは、公式をまず完璧に覚えさせることが求められます。

お子さんの理解度にあわせた勉強スケジュールを立てるためにも、学校の先生とは積極的にコンタクトを取りましょう。

5. 子どもと良好な関係を築く

中学受験を成功させるには、親御さんとお子さんの関係が良いかが重要な要素となります。親子間の関係が悪いと、勉強を教えても素直に聞いてくれないというデメリットがあるからです。

そのため、以下のようなことを意識してお子さんと関わりましょう。

- 勉強を強制しない

- 定期的に褒めてあげる

- 親御さんも一緒に勉強に取り組む

関係が悪化しすぎると、お子さんが受験を放棄するリスクも考えられます。

中学受験は子どもだけでなく、親御さんのサポートも欠かせません。関係を良好に保つための言動を意識しましょう。

中学受験の過去問対策をいつからするかで合否が決まる

中学受験の過去問対策は、6年生の夏からおこないましょう。志望校の出題傾向がわかるため、戦略的に勉強が進められます。

まだ志望校の偏差値レベルに到達していない「合格可能性が低い子」こそ、対策すべきポイントを押さえることが大切です!

効率的な過去問対策で、合格発表日のお子さんを笑顔にしてあげましょう。

とはいえ「まだ実力不足なのに過去問対策に取り組んでいいの?」と不安に思う親御さんもいるかもしれません。そのような方は、個別相談でお悩みをお聞かせください。

勉強嫌いの子どもを偏差値74の志望校合格に導いた実績があるので、お子さんの性格にあわせた指導が可能です。

無料個別相談の案内は、LINEにて不定期で配信しています。次回の案内に間に合うように、以下のボタンから友だち登録をしておいてください。