「うちの子はどうして国語が苦手なんだろう?」

「苦手を克服するためにはどうしたらいい?」

「親ができることを知りたい」

ほかの教科は高得点が取れていても、国語が足を引っ張るお子さんは少なくありません。学研教育総合研究所の調査によると、国語は小学生の好きな科目5位、苦手な科目の2位となっており、人気のない科目であることがわかります。

「国語が苦手」と一言でまとめても、小学生がつまずきやすい場所はさまざまです。そのため、問題の形式や現状に学力に応じたアプローチが求められます。

この記事では、国語が苦手なお子さんをお持ちの親御さんに向けて、

- 国語が苦手な小学生の特徴

- 文章の読み方のコツ

- 小説問題の解き方

- おすすめの勉強方法

小学生のうちから国語を克服することで、中学・高校生になったときに勉強でつまずく可能性が低くなるでしょう!

親御さんができるお子さんへのサポートについても紹介しているので、ぜひご一読ください。

また、私が指導した学習方法を実践した生徒には、国語の偏差値が12もアップした実績があります。YouTubeでは実際に行った勉強法について詳しくヒアリングしているので、視聴してみてください。

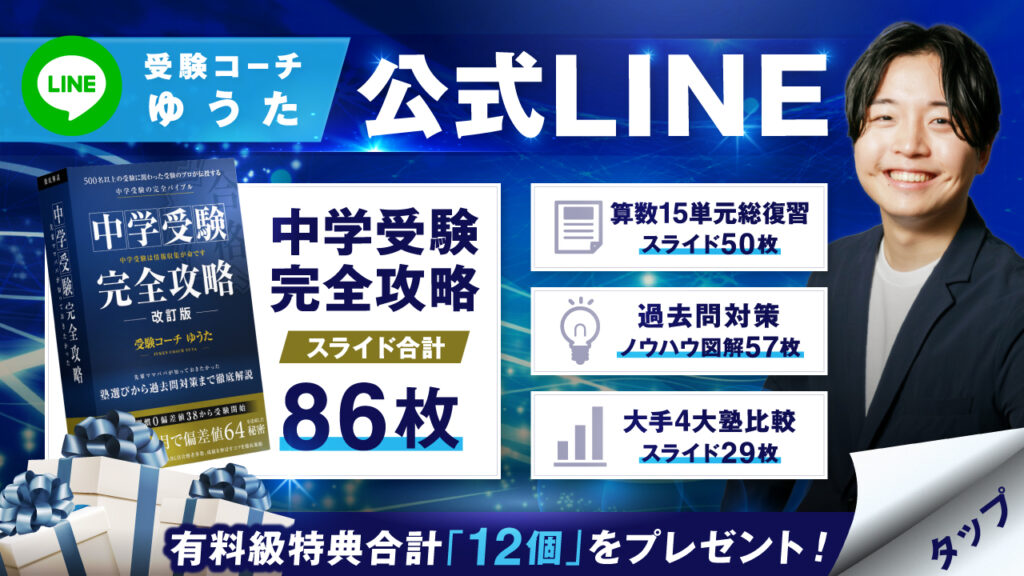

なお、動画で紹介しているような中学受験攻略のためのノウハウは、私の公式LINEに登録するだけで無料プレゼントしています。もちろんこれだけでも成績アップは目指せますが、より効果を実感したいなら、個別相談会への参加がおすすめです。

お子さんの性格に適切な勉強法や声掛けなど、これまで500人以上の生徒を親身になって指導してきた私が直接アドバイスします。

「塾に通っても思うように成績が伸びない」「今の勉強方法で合っているのか不安」な方は、以下のボタンから友だち追加いただき、次回相談会のご案内をお待ちください!

国語が苦手な小学生の3つの特徴

国語の攻略法を闇雲に実践しても、お子さんに適切な対策でなければ成績は伸びません。そこでまずは、国語が苦手な理由を探りましょう。

- 読解力が足りない

- 語彙力が足りない

- コミュニケーションの機会が少ない

お子さんがどの項目に該当するかをチェックしながら読み進めてみてください。

1.読解力が足りない

国語が苦手な小学生は、読解力不足であることが多いです。読解力とは、テキストで書かれている内容を正しく読み取り、利用する能力を指します。

読解力があるお子さんは問題文の内容を素早く正確に理解できます。しかし、不足していると問題文の意図を読み取れずに間違ったり、主語と述語が明確でない文章を書いたりしてしまいがちです。

近年はSNSの普及によって短い文章でのやり取りが増えており、長文を読む機会が減ってきました。そのため、文章に何が書かれているのかを読み取れない子どもが増えています。

メッセージのやり取りが簡単になった反面、読解力が低下するという弊害が生まれているのです。

問題の意図を正確に読み解き、求められている答えを導き出す力はどの教科でも求められます。読解力は国語だけでなく、全教科の成績を上げるために鍛えるべき能力です。

2.語彙力が足りない

語彙力が足りない子どもは、国語が苦手になるケースがあります。語彙力とは保有する言葉の量の豊富さを示すものであり、知っている言葉を正しく使える能力を含みます。

文章を読むとき、出てくる単語の意味や漢字の読み方がわかっていないと、スムーズに理解できません。ことわざや慣用句のなかには、元々の意味を知らないとまったく理解できないものも多いです。

文章を正しく理解できないだけでなく、意味のわからない言葉にひっかかり内容の理解に注力できません。

とくに説明文の問題では、物語文の問題に比べて難しい単語が使われているケースが多くなります。説明文は大学入試でも出題されるジャンルのため、小学生のうちに苦手意識がつくのは避けたいところです。

知らない言葉ばかりでてくる文章は、読んでいても楽しくありません。文章を読むモチベーションがわかなくなるため、国語に苦手意識をもちやすくなるでしょう。

3.コミュニケーションの機会が少ない

近年は家庭や地域社会でのコミュニケーションの機会が減ったことが、国語力低下の一因と考えられます。

昔は親や兄弟、親戚、近所の人との会話をする中で、日本語の表現力が自然と身についていました。

しかし、近年は核家族化の進行や近隣住民とのコミュニティーの場の減少によって、会話をする機会がなくなってきています。

昔の子どもは地域の中で成長していくのが当たり前でした。

正しい日本語を教えてくれる大人が周りにいないことが、国語が苦手になる要因です。

小学生が国語の苦手を克服する方法3選

ここでは、国語の苦手を克服するための勉強方法について解説します。

- 語彙力と文法力を高める

- 正しい読み方を意識する

- 解き方のコツを身につける

ひとつずつ詳しくみていきましょう。

1.語彙力と文法力を高める

国語の試験問題では、本文中に難しい語句がでてくることがあります。

こうした難解な語句につまずいているお子さんは、語彙力や文法力が低い傾向にあるため、集中的に対策しましょう。

文脈では、以下のようなポイントを見極める力が大切です。

- 主語と述語の関係

- 修飾語と被修飾語の関係

- 順接と逆接などの接続詞

- 「て・に・を・は」などの助詞

- 漢字や慣用句などの知識

特に助詞は、以下のような異なる文章を理解するのに重要です。

- 「私は荷物を届けた」

- 「私の荷物を届けた」

- 「私に荷物を届けた」

これらの文章は全く異なる意味になるため、子どもが正しく理解しているかを確認してみましょう。

文章の意味を理解できるようになると、文を読むのが楽しくなり点数にも結びつきやすくなります。

2.正しい読み方を意識する

文章を読むときに要点を掴むためには、以下のポイントを実践することが大切です。

- 筆者の主張と具体例を区別する

- 接続詞に注目する

- 主語と述語を見分ける

- 対比構造を意識する

ポイントを理解すると問題の解説をしっかりと納得感を持ちながら読めるようになります。

「100人中100人が納得できる解答」とはどういうものなのか理解する意識が大切です!

正しい読み方を意識しつつ演習を重ねることで、問題の要点を掴めるようになるでしょう。

3.解き方のコツを身につける

国語の問題にはパターンがあり、解き方のコツさえ身につければ正答率は上げられます。以下の頻出パターンごとのポイントを押さえ、解き方をマスターすることが大切です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 理由を聞かれる問題 | ・根拠は本文から探す ・誰がみても納得できる解答であること ・「から・ため・ので」といった部分に注目する |

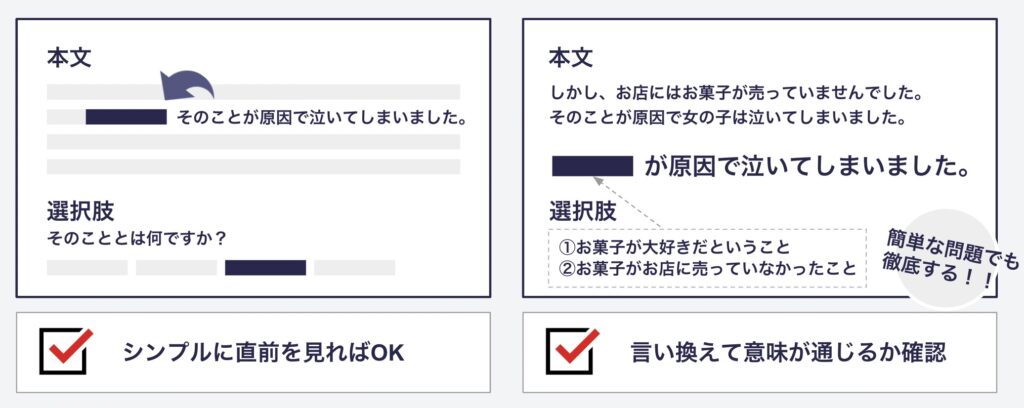

| 指示語の問題 | ・直前の文章に注目する ・選択肢の語句を指示語と置き換えても文章の意味が通じるか確認する |

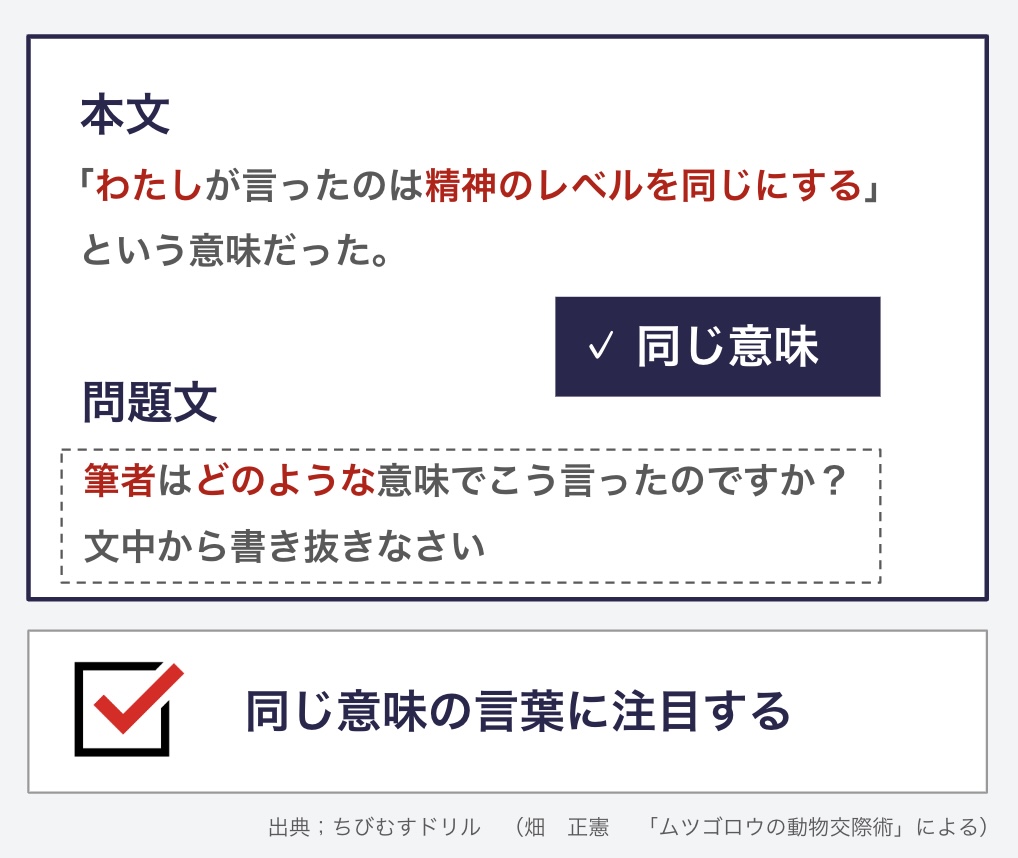

| 言い換え問題 | ・同じ意味の言葉に注目する ・語彙力も同時に高めることで言い換えが見つけやすくなる |

「このパターンのときはこの解法」といったように、反射的に問題文を見られるようになれば、国語の偏差値も上がってくるでしょう。

私の公式LINEでは「1週間で偏差値5伸ばすための苦手克服3ステップ」や「直前期に偏差値を10アップさせた方法」などの限定特典をプレゼントしています。

これまで500人以上の指導実績に裏付けられた有料級の情報ばかりですので、LINE登録して中学受験にお役立てください。

国語が苦手な小学生が意識すべき正しい文章の読み方4選

ここでは、国語が苦手なお子さんに向けて、正しい文章の読み方のコツを紹介します。

- 具体例と筆者の主張を区別する

- 接続詞に注意しながら読む

- 主語と述語を見分ける

- 対比構造に気をつける

小説や物語文などの気持ちを読み取る方法は、YouTube動画【たった1動画で全てがわかる】中学受験国語完全攻略【永久保存版】でも詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

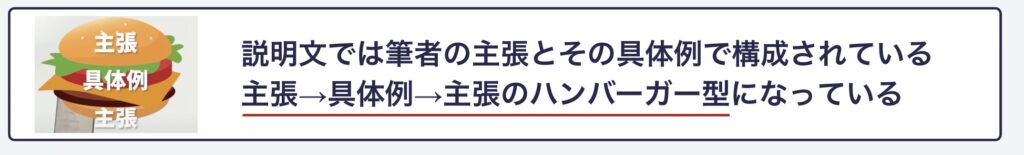

1.具体例と筆者の主張を区別する

国語の文章を読む上で大切なのは、筆者の主張と具体例を混同しないことです。

筆者が用いる具体例と主張を区別することが大切です!

筆者の主張の後には、具体例がくることが多いです。また、具体例の後には再度筆者の主張が続きます。基本的には、以下のようなハンバーガー型となっていることに注目しましょう。

具体例があっても軽く読み流し、筆者の主張に注目することが大切です。

2.接続詞に注意しながら読む

筆者は自分の主張を展開するために、さまざまな接続詞を用います。

接続詞があるときは筆者の主張が続くことが多いため、丸をつけるなどして注目しましょう。

「しかし」「つまり」「このように」という接続詞の後には筆者の主張がきやすい

接続詞によって文と文との論理関係がわかり、本文の内容が頭の中に整理されて要点を掴めます!

逆接や順接の「しかし」「つまり」「だから」といった接続詞に注目することで、文章の流れを論理的に理解できるようになるでしょう。

3.主語と述語を見分ける

文章全体を理解するためには、1つひとつの文章の主語と述語の区別が大切です。

文章の要点を見つけるのが苦手だったり、説明文の点数が平均点以下であったりするお子さんは、主語と述語を見分ける練習をしましょう。

1文の要点を主語・述語から探すことが大事

主語の例:だれが(は)

述語の例:どうする/どんなだ/ある/いる/ ない

主語と述語の判別をマスターすることが国語を攻略する最短経路です。

4.対比構造に気をつける

入試問題の説明文のほとんどは、対比構造で構成されています。

そのため、対比構造を理解することで文章の内容をスムーズに理解できるようになるでしょう。

対比構造の例は以下のとおりです。

- 「子ども」と「大人」

- 「科学」と「自然」

- 「現代」と「過去」

- 「動物」と「人間」

文章を読む際には「何が対比されているのか」「筆者の主張はどちら側か」を意識しましょう。これらのポイントを意識することで、筆者の主張を追いかけやすくなります。

関連記事の「【たった1記事で全てがわかる】中学受験国語完全攻略【永久保存版】」では、国語苦手を克服するための方法を詳しく解説しています。

実践することで短期間で効果が出やすい対策を紹介しているので、参考にしてみてください。

文章問題が苦手な小学生が意識すべき解き方の3つのコツ

国語の成績を上げるために必要なのはセンスではなく、問題の解き方のコツをつかむことです。

ここでは入試で頻出の3つの出題パターンごとに、国語が苦手な小学生が意識すべき解き方について解説します。

- 理由を聞かれる問題

- 指示語問題

- 言い換え問題

コツを意識しながら問題演習を繰り返すことで論理的に考える力が身に付き、苦手意識の克服が期待できます。

1.理由を聞かれる問題の解き方|根拠は本文から探す

理由を聞かれる問題では、根拠を自分で考えるのはNGです。根拠は必ず本文中から探しましょう。

自分の頭で考えずに、本文に書かれていることから解答を見つけることが大切です。国語の解答は、100人が読んだら100人ともが納得するものを解答の選択肢から選ばないといけません。

解答は客観的であることが大切です。

また、理由を聞かれる問題で「選択肢を2つまで絞れるけどわからない」という場合は、「から・ため・ので」といった部分に注目することで解答に近づけるでしょう。

2.指示語問題の解き方|言い換えて意味が通じるか確かめる

指示語の問題は、該当する「指示語」の直前を見るのがポイントです。

また、指示語を解答となる部分に置き換えても文章の意味が通じるかを確認することも有効です。

制限時間内に解けない場合は、指示語の問題を複数解いて演習を積みましょう。

指示語の問題はトレーニングを積むことで点数に結びつきやすいので、上記のポイントを意識することが大切です。

3.言い換え問題の解き方|同じ単語・意味に注目する

言い換え問題は、同じ意味の言葉に注目して問題文からヒントを得ることが大切です。

問題文で問われている語句に注目し、それが言い換えられている部分を本文中から探してみてください。

具体的な練習問題を見てみましょう。

問題文で問われている「どのような意味」の「意味」に着目し、言い換えられている箇所を探すことで答えが見えてきます。

同じ意味の言葉を簡単に見つけられるようになれば、言い換え問題の正答率はグンとアップするでしょう。

なお、私の公式LINEでは、生徒を合格へ導いてきた指導・勉強ノウハウを公開中です。国語の勉強に役立つ無料プレゼントも用意しています。

さらにお子さんに適切な指導法が知りたいという熱心な親御さんは、ぜひ私の個別相談会にご参加ください。国語の成績を短期間でアップさせる勉強法を、お子さんの適性に合わせて提案いたします。

個別相談会は公式LINEでご案内しているので、以下のボタンから友だち追加で次回案内をお待ちくださいね。

国語が苦手な小学生が意識すべき小説問題の解き方テクニック3選

小説問題について、苦手意識を持つお子さんは少なくありません!

こちらでは、小説問題の得点率を上げるための3つのテクニックを解説します。

- 登場人物の動作を意識する

- 登場人物のセリフを確認する

- 情景描写に目を光らせる

順番に見ていきましょう。

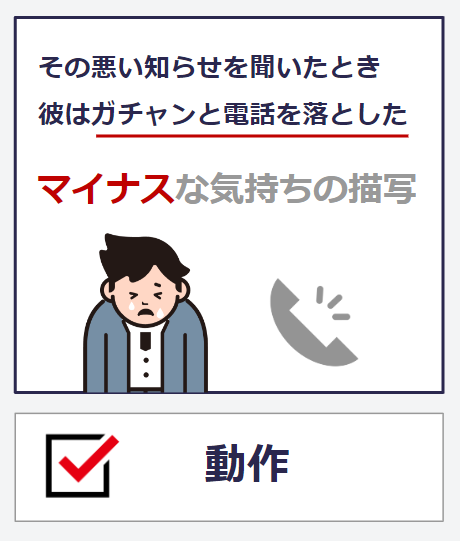

1.登場人物の動作を意識する

登場人物の行動や所作から、その人物の心情を読み取ることが可能です。

たとえば「電話をガチャンと落とした」という描写からは、登場人物がショックを受けていることがわかります。同様に「仏頂面をしている」という描写からは、その人物が不満を感じていることが伺えるでしょう。

登場人物の行動をアニメのワンシーンのように視覚化することで、その人物の心情を把握しやすくなります。

このように、登場人物の動作や行動から、その人物の内面の感情や心理状態を読み取ることが重要です!

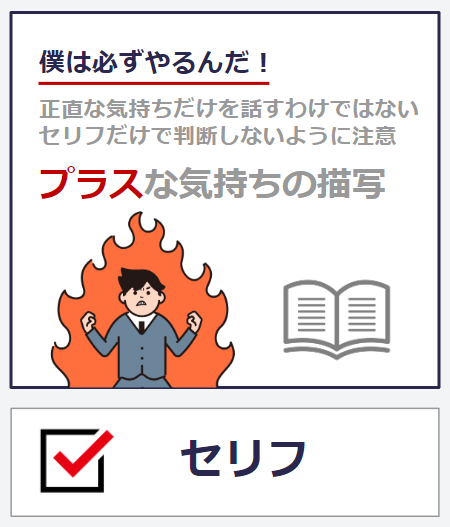

2.登場人物のセリフを確認する

登場人物のセリフは、必ずしも本当の感情を反映しているとは限りません。真の心情を理解するには、発言内容だけでなく、状況や行動、表情などの描写を総合的に考慮する必要があります。

たとえば、お化け屋敷の場面で、ある人物が「怖くない」と言いながら体を震わせたり、列の後ろに下がろうとしたりする描写があれば、言葉とは裏腹に実際は恐怖を感じていると推測できます!

キャラクターの真意を把握するには、セリフだけでなく文脈全体を注意深く読み解くことが重要です。

3.情景描写に目を光らせる

同じ景色であっても、主人公がどんな気持ちでその場にいるのかによって見える景色が変わってきます!

一例として、以下の文章で考えてみましょう。

けいたくんは塾帰り、テスト用紙を手に夜道を急ぐ。「お母さんに早く報告したい」と思い、鼻歌交じりに歩く。進歩を喜び、見上げた夜空の星がより明るく感じられた。

この文章からは、けいたくんがテストでよい点を取ったことに対して喜んでいると読み取れます。

なお、情景描写だけでわからない場合は、前後の文章で主人公がどんな気持ちであるかと考えるとよいでしょう。

関連記事「【受講実績】3ヶ月で国語偏差値42→64へアップ!子どもの成果や個別指導の魅力も紹介」では、苦手だった国語の偏差値をたった3ヶ月で22アップさせたお子さんの事例を紹介しています。どのように克服したかを知りたい方は、あわせてチェックしてみてください。

国語が苦手な小学生におすすめの問題集3選

国語が苦手な小学生におすすめの問題集を3つ紹介します。

- 中学入試でる順過去問 ことわざ・語句・文法 合格への1204問

- ふくしま式 本当の国語力が身につく問題集

- 出口の小学国語 レベル別問題集

国語に苦手意識を持ったままでは、受験本番レベルの問題は解けません。お子さんのレベルに合わせて問題集を選択しましょう。

1.中学入試でる順過去問 ことわざ・語句・文法 合格への1204問

中学入試で問われる頻度の高い問題を「でる順」にまとめている問題集です。巻頭には、中学受験における国語の出題傾向と対策がわかる分析記事もついています。

ひとつの単元は3ステップで構成されていて、無理なく入試問題に挑戦できるつくりになっています。

文章を正しく読み解くためには、語彙力の強化が欠かせません。ことわざや慣用句の知識も収録されているため、ことばの知識を増やして基礎を固めたい方におすすめの問題集です。

2.ふくしま式 本当の国語力が身につく問題集

国語力を論理的思考力ととらえ、文章を正しく読み解くためのトレーニングに特化した問題集です。「言いかえる力」「くらべる力」「たどる力」の3つを柱とし、最後に総合問題で実力を確かめられます。

文章の要約や作文など記述式の問題が多く、自分の言葉で表現する力を鍛えられます。

文章の内容がスムーズに入ってこないお子さんは、国語の問題を解くための基礎体力が足りていない状態です。問題演習を通じて、文章の要点を正確につかむ力を鍛えましょう。

3.出口の小学国語 レベル別問題集

国語の問題に対する解き方や考え方を理解するために作られた問題集です。レベル0の理論編で考え方を学んでから、実践編で問題演習を繰り返します。

基礎編、標準編、難関編の3段階が用意されており、お子さんの学力や志望校に合わせて選択できます。

国語は慣れやセンスといったあいまいなものではなく、正解にたどり着くためのプロセスを理解できれば成績が上がる教科です。

文章を論理的に読み解く力が向上するため、自分の言葉でうまく説明できないお子さんにはとくにおすすめの問題集です。

国語が苦手な小学生の親御さんが意識したい3つのこと

子どもだけが対策しても、なかなか身につかないことがあります。そこでここでは、親御さんが意識したいポイントについて解説します。

- 読書習慣を身につけさせる

- 無理をさせない

- 正しいやり方の勉強を継続する

お子さんの国語苦手を克服するために、ぜひ参考にしてみてください。

1.読書習慣を身につけさせる

国語苦手を克服するためには、読書習慣を身につけさせることが大切です。

読書をして活字に触れることで日本語の表現や文法に触れられ、語彙も自然と身につきます。

堅苦しい本ではなく、読みやすい物語などから入っていきましょう。

本を読むことに抵抗がなくなれば、自然と国語の成績も上がってくるはずです。

なお、子どもによっては自ら読書をするよりも読み聞かせによって効果を発揮する場合があります。子どもの性格に合わせて対応してあげてください。

関連記事【受講生500名以上】現役塾講師から見た伸びる子の特徴7選!両親が行うべき成績アップの秘訣も解説では成績が伸びる子どもの特徴について7つの視点から解説しています。

子どもの成績は親御さんのちょっとしたサポートによっても伸ばせます。中学受験で後悔しないために、ぜひ参考にしてみてください。

2.無理をさせない

子どもの国語苦手を克服させたいからといって、無理をさせてはいけません。国語の勉強が苦痛に感じると、子どもはますます国語が嫌いになる恐れがあります。

そのため、問題集を選ぶ際などには、子どもが気軽に取り組めるような本選びが大切です。

最初はページ数の少ない問題集を選ぶとよいでしょう。

親が一方的に買い与えるのではなく、子どもと一緒に本屋に行って選ぶことも重要です。

3.正しいやり方の勉強を継続する

母国語である国語の勉強は、毎日継続することが大切です。継続することで習慣となり、国語に対する苦手意識が薄れていきます。

また、国語の勉強は、正しいやり方で継続することが大切です。学習塾などプロの講師を活用して、正しい方針で国語の成績をアップさせていきましょう。

とはいえ、講師自身がお子さんに合った勉強方法を把握していないと成果につながりません!

学習塾に通っても効果が出ないのであれば、その塾が子どもに合っていない可能性もあります。思うように成績が伸びない場合には、転塾を検討してみてもよいでしょう。

国語が苦手な小学生でも克服できる!親御さんと二人三脚で勉強を進めよう

国語は、早い段階で苦手意識の克服が必要です。

苦手意識をなくすために親ができることは豊富にあるので、解き方のコツを教えてあげるなど徹底的なサポートを行ってあげましょう。

しかし、親御さんだけの力では限界があるため、プロの学習塾に任せてみるというのも選択肢の1つです。お子さんに合った塾を選んで国語力アップをサポートしてあげましょう。

私が運営しているオンライン塾では、お子さん一人ひとりの弱点に合った勉強計画に沿って指導を行なっており、国語力アップにつながる勉強をサポートできます。

まずは公式LINEに登録いただき、個別での面談からお悩みをお聞かせください。お子さんに適した指導方法をお伝えします。

ただし、個別面談は無料で開催していることから案内は不定期です。次回の案内を逃さないよう、以下のボタンから友だち追加だけでも済ませておいてください。