「志望校の過去問が難しくて合格最低点に届かない」

「過去問の合格最低点に届かないと悩む子どもはほかにもいるの?」

「どうすれば効率的に点数を伸ばせる?」

志望校の過去問を解いた際に、合格最低点に届かないと不安に思いますよね。しかし、悲観的になる必要はありません。

過去問を解く際に重要なことは、志望校の出題傾向を知ることです!

この記事では、中学受験の過去問対策で合格最低点に届かないとお悩みの親御さんに向けて、以下の内容を解説しています。

- 合格最低点に届かなくてもOKな理由

- 過去問対策が重要な理由

- 具体的な対策方法

- ケアレスミスをなくす方法

- 親御さんができるサポート

今日からできる対策方法についても紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

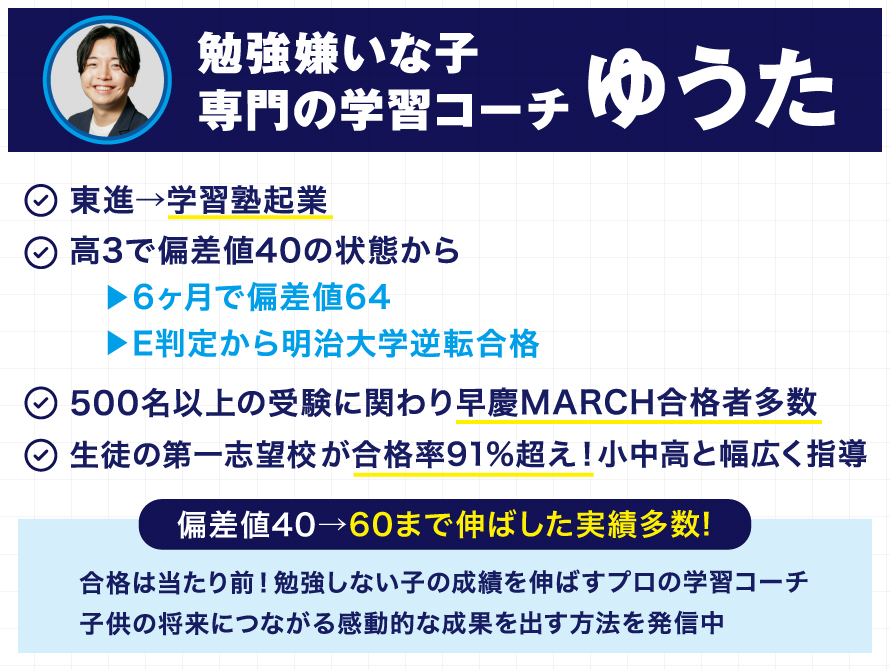

なお、受講生のなかには、過去問で最低点に届かなかった生徒が偏差値73の中学に合格した実績があります。対談動画で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

公式LINEでは、中学受験に関する有料級のノウハウを無料でプレゼントしています。お子さんを志望校に合格させたい親御さんは必見の内容です。

さらに、無料の個別相談会も実施しています。中学受験に関する情報を入手したい方は、以下のボタンから友だち登録をしてお受け取りください。

中学受験の過去問で合格最低点に届かない子は意外にも多い

過去問対策を繰り返しているものの、志望校の合格最低点に届かないと悩む親御さんは意外にも多いようです。X(旧Twitter)では、以下のような投稿が見つかりました。

過去問を解いている娘の横でじっと静かに待つ。

— おかんボンビー@中受終了 (@Msu7265s) December 9, 2022

娘の手が2分ほど止まったら、

私の心が少し乱れる、、、

けどもう口出しはしないし、

したくない。

R4は未だ届かず…過去問はまだ合格最低点にも届かない。#中学受験

娘、体調不良からのやる気ダウンでここ2週間ちょこっと勉強したら集中力切れる。

— marimecco 中学生ママ (@marimecco1978) December 11, 2023

過去問は第一志望は2科目どちらも30点足りない😂

第一志望があっての中学受験だったから志望校変えることはないけど厳しいな…

エンジンかかるのは直前になるかもだけど、見守るしかないな。

このように、最低ラインをクリアできないことに、もどかしさを抱えている親御さんはいます。しかし、過去問に取り組む目的は、合格最低点を取ることがメインではありません。

志望校の出題傾向を押さえることが最も重要です!

危機感が足りないのかな、志望校を変えたほうがいいのかななどと、不安になる必要はありません。

初めのうちは、志望校の入試に「どのような問題が出題されるかを確認するツール」として、過去問を使用しましょう。

中学受験の過去問で最初は合格最低点に届かなくてもOKな2つの理由

志望校の合格最低点に届かなくてもいい理由は、以下の2つです。

- 時間が足りていないだけだから

- 発揮力を高めれば合格できる可能性があるから

過去問に取り組み始めた初期段階では気にする必要がない理由について、1つずつ解説します。

1. 時間が足りていないだけだから

中学受験の過去問は、各学校によって出題される問題が異なります。なかには、深く考えないと解けない問題が出題されることもあるでしょう。

慣れない出題形式が原因で、解答に時間がかかってしまっているケースがあります!

時間をかければ解けるのであれば、解答スピードを上げることで合格最低点に到達する可能性が高まります。

たとえば、社会なら暗記できていれば答えられる科目です。知識を思い出して、回答するスピードを上げる訓練をすれば、問題なく解けるようになるでしょう。

2. 発揮力を高めれば合格できる可能性があるから

発揮力とは、持っている実力を十分に表すことです!

多くの場合、実力を高めることに注力されますが、発揮力を伸ばすことは非常に重要です。発揮力が低いと試験当日に実力をだせず、受験に失敗する可能性があります。

たとえば、以下のようなケースで考えてみましょう。

- Aさん:実力90%×発揮力60%=54点

- Bさん:実力70%×発揮力90%=63点

実力が負けていたとしても、発揮力が勝っていればライバルを追い抜けることがわかります。志望校に合格するためには、発揮力を伸ばすことにも意識を向けましょう。

なお、発揮力を高めるためには「得意な問題から解く」「苦手な問題は飛ばす」などの工夫が求められます。

問題を解く順番を変えるだけで実力を発揮できる可能性は高まるので、今日から試してみてください。

過去問対策を効率的に攻略したい方は、私のLINEに登録することをおすすめします。無料で過去問対策電子書籍をプレゼントしているので、成績に伸び悩むお子さんに役立つ情報が満載です。

実際に私の生徒には、たった3ヶ月で国語の偏差値が20アップした子がいるほどです!

お気軽にLINEに登録いただき、有料級の情報を無料でお受け取りください。

\ LINE登録で電子書籍4冊プレゼント /

中学受験において過去問対策が重要な3つの理由

そもそも中学受験で過去問対策に必死で取り組む必要があるのか、疑問に思う親御さんがいるかもしれません。そこでここでは、重要性を紹介しておきます。

- 逆算して効率的に対策できる

- 出題されやすい分野に絞って力を入れられる

- 過去問を解くことで合格率が向上する

どのような意味があるのかについて詳しく解説しますので、参考にしてください。

1. 逆算して効率的に対策できる

過去問対策をすることで、出題範囲から逆算して効率的に対策できるようになります。

各学校の出題傾向がわかるため、どのような勉強が必要かを理解でき、適切な学習計画を立てられます。

とくに、現時点で偏差値レベルが志望校に足りていない場合には、重点的に対策すべき箇所を絞り込むことが必要です。

受験勉強にかけられる時間は、有限ではありません。限られた時間を有効に使うためにも、戦略的に学習計画を立てましょう。

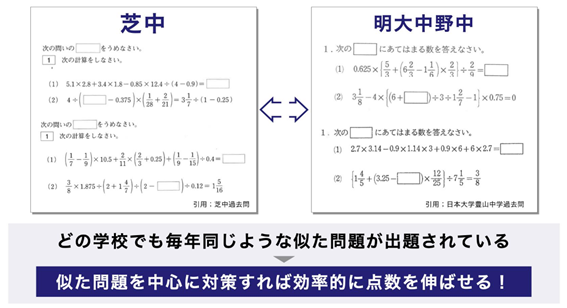

2. 出題されやすい分野に絞って力を入れられる

早くから過去問に取り組むことで、試験で出題されやすい分野に絞って力を入れられます!

たとえば、過去問で「旅人算」と「分数」が出ていることがわかれば、集中的に対策できます。学校の授業の範囲外からも出題される問題はあるので、先に対策を打っておくことが必要です。

過去問対策により、力を入れるべき優先事項を見極めましょう。

3. 過去問を解くことで合格率が向上する

12万人以上が在籍する東進で行われた調査において、過去問1年分に取り組むことでで合格率は3%向上することがわかっています。

2年分取り組めば6%、10年分取り組めば30%向上するという計算ですね!

過去問を繰り返し解くことで、出題形式や時間配分に慣れるため、本番での実践力が高まるからだと考えられています。

2年分だけこなしたAさんと10年分に取り組んだBさんとでは、単純計算で24%もBさんが合格に近いということです。

合格率を上げるために、積極的に過去問に取り組むようにしましょう。

中学受験の過去問で合格最低点に届かない際にすべき対策10選

合格最低点を取れるようになるためには、以下のような対策を取るのが効果的です。

- 基礎を固める

- 出題率が高く得意な分野を勉強する

- 出題されやすい計算問題に絞って反復練習をする

- 漢字は暗記する数を絞りこむ

- 理科と社会は得意な半分の範囲だけを勉強する

- 中堅校以上を目指すなら2科目受験に変更する

- 回答後に問題を3種類に分類する

- 応用問題の復習は後回しにする

- 過去問専用ノートをつくり間違いやすい問題を把握する

- プロに個別で相談する

なお、ここでは紹介しきれなかった対策方法は、関連動画「【99%の人が知らない】中学受験の過去問対策ノウハウ20選」にて解説しています。あわせてチェックしてみてください。

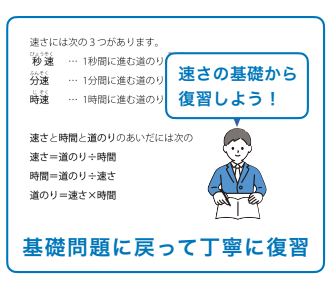

1. 基礎を固める

過去問が最低合格点に届いていないなら、応用ではなく基礎を中心に勉強しましょう。応用よりも基礎のほうが出題される問題数が多いからです。

さらに、基礎が固まっていないと、応用問題を解くのは非常に困難です。

たとえば、三角形の公式を覚えていない場合、複雑な図形問題は解けません。最低合格点に届いていないお子さんは、基礎が身についてない可能性が高いので1から見直しましょう。

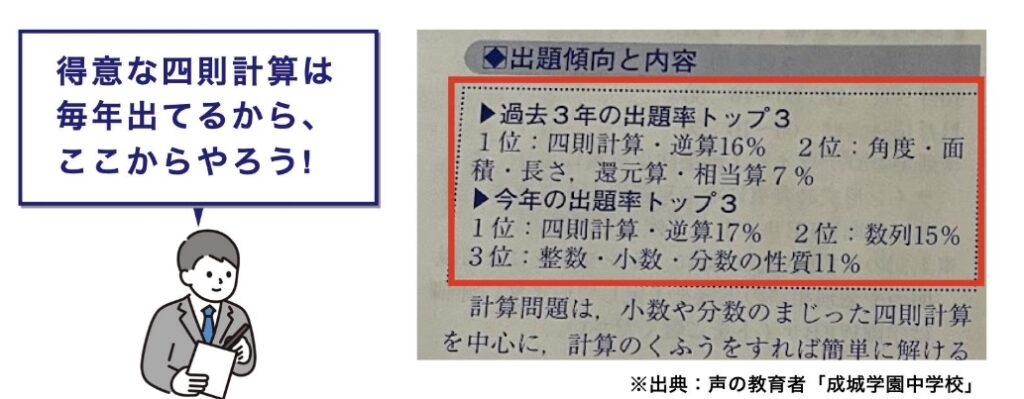

2. 出題率が高く得意な分野を勉強する

過去問の点数を上げたいなら、出題頻度が多く、得意な分野から取り組むことをおすすめします。得意分野の問題はスムーズに解きやすいので、モチベーションを維持しながら学習できるからです。

さらに、出題頻度の多い分野の学習をしていると、過去問の点数が上がりやすいのもメリットです。

なお、出題されやすい分野は、過去問の1ページ目にある【範囲表】と【出題傾向】に掲載されています。

点数を上げたいのであれば、出題傾向を把握しておきましょう。

3. 出題されやすい計算問題に絞って反復練習をする

出題傾向が高い類似問題をテキストなどから探しだし、繰り返し練習するのがおすすめです。何度も解いていると、計算スピードが上がりミスが少なくなります。

入試当日に落ち着いて解けるようになるため、反復練習は怠らないようにしましょう。

また、学校や塾で課された宿題については、取捨選択が必要です。

宿題のなかでも「出題傾向が高い問題だけに取り組む」など、優先順位をつけるようにしましょう!

なお、算数の成績に伸び悩むお子さんには、関連記事「【塾講師直伝】中学受験の算数の偏差値の伸ばし方!偏差値別の勉強法や親御さんのサポート方法を解説」がおすすめです。親御さんができるサポートも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

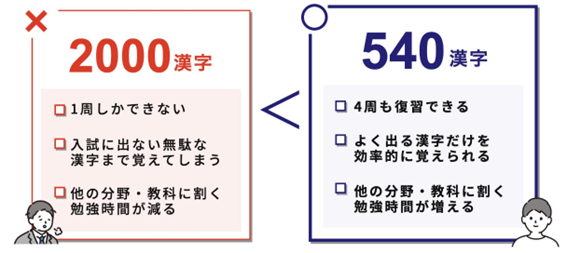

4. 漢字は暗記する数を絞りこむ

中学受験で出題される漢字は、2,000字程度あります。漢字に苦手意識を持つ子どもがすべて覚えるのは難しいでしょう。

漢字に自信のない子は「出る順「中学受験」漢字1580が7時間」のランクAに掲載された540字に絞って覚えてください!

絞りこむことに不安を感じる親御さんがいるかもしれませんが、出題頻度が低い漢字はほかの生徒も間違える傾向にあります。

なお、国語が苦手なお子さんにおすすめの勉強方法については、関連記事「【プロ直伝】国語が苦手な小学生の親御さん必見!正しい文章の読み方や問題を解くコツを具体的に解説」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

5. 理科と社会は得意な半分の範囲だけを勉強する

4科目受験を目指している「理科と社会に苦手意識を持つお子さん」は、得意な範囲だけに絞って勉強するようにしましょう!

苦手分野は得点化が難しくすべての範囲を網羅しようとすると、得意分野も含めて失敗する可能性があります。

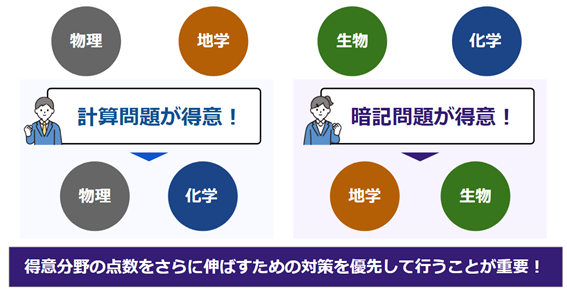

なお、範囲を絞る際には、以下のように決めるのが効果的です。

| 子どもの特徴 | 分野 |

|---|---|

| 計算が得意 | 物理・科学 |

| 暗記が得意 | 生物・地学 |

計算と暗記のどちらも苦手なら、ましなほうを選択してください。

得意な範囲を完璧にしておくと、50点/100点を狙えます。しかし、すべての範囲が中途半端な対策となってしまうと、20点/100点しか取れない可能性があります。

得意な分野に絞って対策することで、効率的に勉強を進めましょう。

6. 中堅校以上を目指すなら2科目受験に変更する

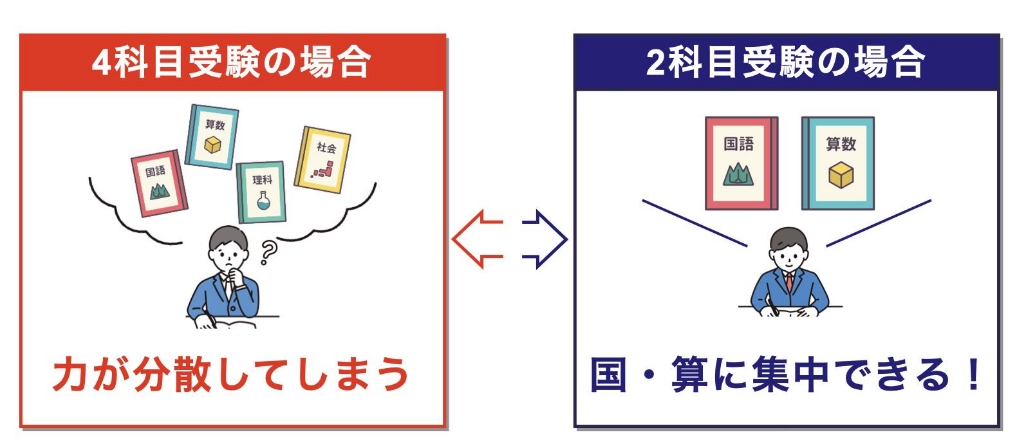

志望校が中堅校以上なら、受験科目を絞るのが有効です。限られた時間で4科目すべての成績を上げるのは、本当に大変なことです。

これといった得意科目がない場合やそれぞれの科目が50に満たない子は、早めに2科目受験に切り替えましょう。

各科目に力が分散してしまうため、中途半端にしか理解できていない状態で受験に臨むことになる可能性があります。

国語と算数の勉強にあてる時間を増やせるため、集中して学習を進められます。お子さんの成績状況に応じて、受験する科目数を決めましょう。

7.回答後に問題を3種類に分類する

過去問を解いた後には、問題を3つに分類しましょう!

迷うことなく解けた問題は「〇」、間違えたけど解けそうな問題は「△」、時間をかけても解けそうにない問題は「×」に分類します。

復習の際には「△」の問題を解けるようにしましょう。「✕」の解けない問題は、解けるようになるまでに時間がかかります。もう少しで解けそうな問題は短期間で「〇」の問題にしやすく、得点が取れてが合格に近づきます。

受験で受かるのは「△」の問題を「〇」にできる子です。過去問を解いた後の復習は、問題を分類し、問題を絞るようにしましょう。

8.応用問題の復習は後回しにする

応用問題の復習に時間をかけすぎるのはおすすめできません。時間をかけすぎると、基礎問題にかける時間が短くなり、疎かになる可能性があるからです。

応用問題の復習にかける時間の目安は10分です!

解説を読んで10分間考えてもわからない場合には後回しにして、基礎問題に立ち返って取り組みましょう。基礎問題を完璧にしてから、応用問題を解くのが鉄則です。

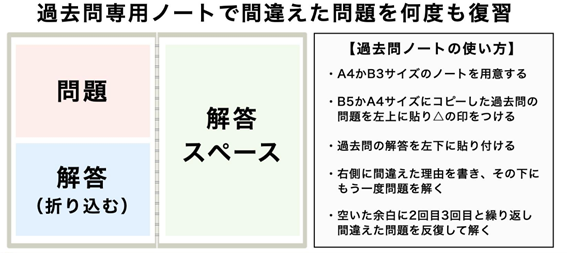

9. 過去問専用ノートをつくり間違いやすい問題を把握する

過去問対策の際には、専用ノートをつくっておいてください。間違えた問題をまとめておくことで、ミスした問題が一覧でわかるようになります。

なお、専用ノートのつくり方は以下のとおりです。

- サイズはA4かB3(過去問のコピーとあわせる)

- 解答を織り込んで貼る

- 左側は問題を貼って△印をつける

- 右側に間違えた理由を書き込み、もう一度解く

- 余白に繰り返し解いてみる

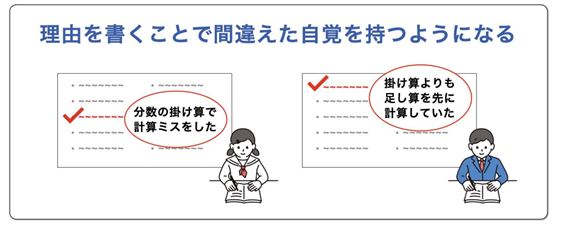

重要なのは「④間違えた理由を書き込む」ことです。

どうして間違えたのかを、子ども自身で考えて記入することを続けると「間違いやすい問題」に気づけます。

子ども自らが「ミスしないように」と意識できるようになるため、ぜひ実践してみてください!

なお、中学受験に失敗したくない方は、関連記事「【親御さん必見】中学受験に落ちる人の特徴10選!成功するための親のサポートを解説」がおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。

10. プロに個別で相談する

「さまざまな手法を試したけど効果が見られない」「少しでも早く最低点が取れるようになって安心したい」と思っている親御さんは、中学受験のプロに相談するのがおすすめです。

中学受験生を支えてきたプロなら、お子さんに適切な過去問対策方法や学習計画などを、具体的にアドバイスしてくれます。思い切って相談することで、道が開ける可能性が広がるでしょう。

身近に相談できる人がいない場合には、私にお悩みをお聞かせください。

私の公式LINEでは、親御さん向けに無料の個別相談会を開催しています。

私はこれまで500名以上の受験生をサポートしてきたので、お子さんの性格に合った勉強法や声掛けなどを提案できます。実際にこの無料サポートをきっかけに、志望校合格を勝ち取ったお子さんもいるほどなので、効果は実証済みです。

個別相談会は無料で開催していますので、お気軽に以下のボタンから友だち追加でご参加ください。

中学受験の過去問を合格点まで伸ばす!ケアレスミスをなくす5つの方法

中学受験の過去問で合格最低点に届かない子のなかには、ケアレスミスを連発しているケースがあります。

2~3問間違うと1科目だけで10点ほど落とすことになるため、なるべくミスしないように気をつけましょう。

ここでは、ケアレスミスをなくす5つの方法を解説します。

- 間違えた理由を書く

- ケアレスミスまとめノートをつくる

- ミスしがちなポイント3つに合言葉をつくる

- 見直す時間を5分間確保する

- 問題文のポイントに印をつける

対策すれば攻略可能なので、1つずつ実践してみてください。

1. 間違えた理由を書く

ミスしてしまった問題は、どうして間違えたのかを明確にしておくことが大切です!

「たし算と掛け算の順番を間違えた」など、理由を詳しく過去問専用ノートに書いておいてください。その際、どうすれば同じミスをしないかを考えておくことも重要です。

対策方法については、親御さんがお子さんと一緒に考えてあげてください。中学受験では「小さなミスをなくすこと」が志望校合格の鍵を握ります。

どうして間違えたのか、どうすれば同じミスをしないかを考えておくと、ケアレスミスを減らせるでしょう。

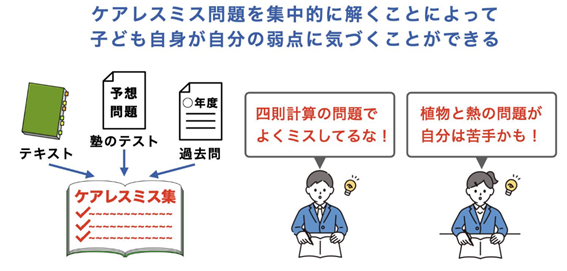

2. ケアレスミスまとめノートをつくる

ケアレスミスだけをまとめたノートをつくると、子ども自身で「自分の弱点」に気づけます。過去問や塾で解いた問題などから、ミスした問題をまとめたノートをつくってみてください。

同じような問題で間違えていることに気づくはずです!

とはいえ、ミスばかりまとめられると、子どもの性格によってはモチベーションに悪影響を与える可能性があります。

よく解けた問題についてまとめたノートを同時につくってあげるなど、子どもの気持ちに寄り添ってあげる工夫が必要です。

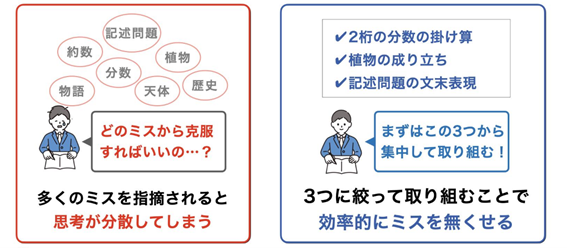

3. ミスしがちなポイント3つに合言葉をつくる

過去問専用ノートやケアレスミスノートなどをつくると、間違いやすいポイントが明確になるぶん、親御さんがいろいろと注意したくなるかもしれません。

注意ポイントを伝える際には、3つに絞ることが大切です!

子どもは複数のポイントを伝えられると「結局何に気をつけたらいいんだったかな?」と混乱します。

とくにミスをしてしまいがちなポイントを3つに絞り、合言葉をつくってあげてください。たとえば国語なら、以下のような合言葉がつくれるでしょう。

| ミスしがちなポイント | 合言葉 |

|---|---|

| ・漢字のハネ ・文章の抜き出し ・文末の~こと・~から | ・ハネ ・抜き出し ・ことから |

各科目でそれぞれ合言葉をつくり、1つずつミスを減らしていきましょう。

4. 見直す時間を5分間確保する

ケアレスミスに気づくためには、見直しは欠かせません。試験時間の残り5分になったら、見直しの時間にあてられるように時間配分の練習をしておきましょう。

ただし、時間制限を設けて過去問を解くのは、入試直前期の11月からにしてください。

10月までは、時間をかけてでも合格最低点が取れるようになることが大切です!

11月以降には見直し時間を配慮して問題が解けるようにしましょう。

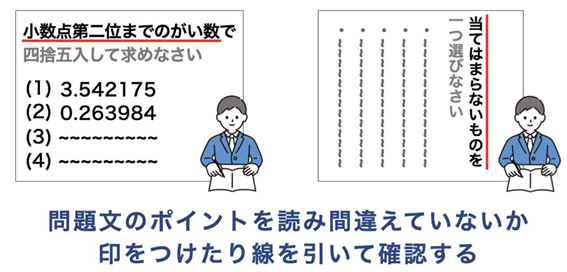

5. 問題文のポイントに印をつける

問題文を読んだ際に、引っかからないように印をつけておくのがおすすめです!

たとえば、問題で「あてはまらないものに〇をつけよ」なら「あてはまらない」がひと目でわかるように印をつけます。頭だけで考えていると、うっかり間違えてしまうことがあるからです。

視覚から「あてはまらないものを探すんだ」と意識できるため、ケアレスミスを減らせるでしょう。

過去問対策でのミスは、まったく問題ありません。入試本番でミスしないようにするための練習だと思って、合格最低点にこだわらず1つずつ対策していきましょう。

効率的に中学受験の合格に近づくために親御さんができるサポート5選

効率的に中学受験の合格に近づくために親御さんができるサポートは以下の5つです。

- 子どもと一緒に志望校見学をする

- 勉強に集中しやすい環境に整える

- 学習スケジュールの管理をする

- 先生と積極的にコミュニケーションを取る

- 学習内容を理解しているか気にかける

子どもを合格させたい親御さんは必見です。

1. 子どもと一緒に志望校見学をする

志望校見学は中学受験に合格したいなら必ずすべき行動です。見学することで合格後のイメージが湧き、やる気と成績の向上が見込めます。

とくに、過去問で合格最低点に届いていない「もう勉強したくない」「合格は難しいかもしれない」と、やる気が低下している子ほど効果が高いです。

志望校見学を機にやる気が向上して、勉強へ自主的に取り組みだしたお子さんがいるほど効果的なので行っておいてください!

詳しくは関連動画「受験勉強に失敗する親がやっていないことTOP5|vol.009」でも紹介しています。あわせてチェックしてみてください。

2. 勉強に集中しやすい環境に整える

勉強に集中できる環境作りは、中学受験の合格に向けて取り組むべきこととして挙げられます。誘惑されるものを部屋から排除しておくことで、集中が途切れにくくなるからです。

なお、具体的に勉強部屋へ置かないほうがいいものは以下のとおりです。

- ゲーム

- 漫画

- 携帯電話

とくに携帯電話は時計の代替えとして使いがちですが、通知音が勉強の妨げとなることが多いです。

中学受験で大切なのは環境といわれるほどなので、合格を目指すなら徹底しておきましょう。

3. 学習スケジュールの管理をする

中学受験に合格するためには、勉強のスケジュールを細かく管理することが大切です。

スケジュールを決めておくことでやるべきことが明確になり、迷うことなく次の勉強に取り組めます。

とくに受験終盤に思うような点数が取れていない場合は、スケジュールの立て方から見直すべきです!

なお、計画を立てる際は以下のようなことに意識してください。

- スケジュール表に優先度が低い宿題は含めない

- 計画は紙に書く

- 直近の目標と今週やるべきことを書く

- やるべきことは1日単位で管理する

計画を達成したらごほうびとしてお気に入りのシールを貼るなどの工夫をすると、子どものモチベーションアップにつながります。スケジュールどおりに勉強が進まない場合には、ぜひ試してみてください。

4. 先生と積極的にコミュニケーションを取る

学校や塾の先生とコミュニケーションを取ることで、子どもがどの部分を理解できていないかを共有してもらいましょう。

子どもの弱点を知ることで必要な対策ポイントがわかるため、スケジュール調整ができ、成績アップにつながります。

また、先生がお子さんの優先順位を上げてくれる可能性があります。学校や塾は「1:複数」での対応となるため、一人当たりにかける時間は多くありません。

しかし、親御さんが積極的にコミュニケーションをはかることで「〇〇さんの状況を把握しておこう」と、先生が気にかけてくれることがあります。

5. 学習内容を理解しているか気にかける

お子さんの中には、理解できていないことに気づかず勉強に取り組んでいる子がいます。

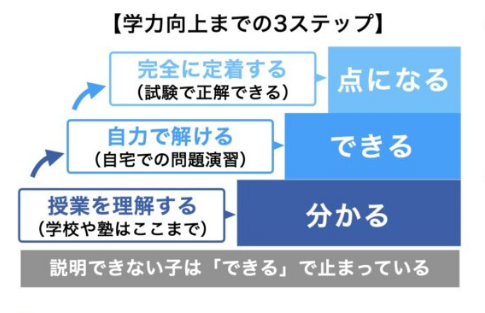

勉強をきちんと理解するには、以下の3ステップを踏むことが求められます。

勉強した内容を脳に定着させるには、誰かに説明できるまで深く理解する必要があります。そのため、お子さんの理解力を確認するために、宿題や自主学習で問題を解いた後は「この問題はどうやって解いたの?」と解法を聞いてみてください。

間違った解き方や説明につまずくようなケースは、正しく内容を理解できていないかもしれません。親御さんがお子さんのどこまで理解できているかを見極めると、勉強すべきことやスケジュール調整に反映させられます。

中学受験の過去問で「合格最低点に届かない」と悲観的になる必要はない

中学受験の過去問対策では、合格最低点を目指して取り組むのが有効です。しかし、過去問に取り組みだした初めのうちは、得点にこだわる必要はありません。

志望校の出題傾向を押さえたり、問題を解くスピードをアップさせたりすることが重要です!

対策する際には、暗記する漢字を絞ったり、過去問専用ノートをつくったりなどを1つずつ実践してみてください。

とはいえ、過去問の合格最低点に届かないと不安に感じますよね。そのような方は、専門家に相談してお子さんに適した対策をするのがおすすめです。

たとえば、私の公式LINEに登録いただくと不定期で個別相談の案内を配信しています!

500名以上の生徒を難関中学に合格させた実績があるので、役立つノウハウをお伝えできること間違いありません!もちろん個別相談は無料でおこなっているので、お気軽に友だち登録をして次回の案内をお待ちください。