「中学受験する小学生の睡眠時間の平均が知りたい」

「勉強するために睡眠時間を削るのはよくないの?」

「寝る時間を上手に確保するための方法は?」

勉強の質を高め、効率よく成績を伸ばすためには良質な睡眠時間の確保が欠かせません。しかし、つい夜更かしをしてしまったり、勉強時間を確保するために睡眠時間を削ったりしているお子さんも多いのではないでしょうか。

睡眠時間が不足すると集中力や記憶力が低下し、体調を崩しやすくなるといった悪影響が生じます。

この記事では、お子さんの睡眠不足に悩む親御さんに向けて以下の内容を解説しています。

- 小学生の理想の睡眠時間

- 睡眠不足によって生じる影響

- 睡眠時間を確保する方法

学習効率を高めるためには睡眠時間を確保するだけでなく、睡眠の質を高める工夫も重要です。詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

勉強へのモチベーションを低下させる原因は睡眠不足だけではありません。中学受験に成功するためには、お子さん自ら勉強に取り組むようにやる気を引き出す技術が必要です。

対談動画「【生徒実績】子どものやる気ない親もイライラの状態から主体的に勉強するように!」では私の個別指導を受けて主体的に勉強するようになった生徒の実績を紹介しています。ぜひご覧ください。

また、私の公式LINEでは中学受験攻略のためのノウハウやセミナー情報を無料でお届けしています。個別相談のご案内も不定期で発信しているため、ぜひ友だち登録しておいてください。

\LINE登録で電子書籍4冊プレゼント /

中学受験する小学生の理想の睡眠時間は9時間

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド」によると、小学生の理想の睡眠時間は9~11時間とされています。しかし、毎日11時間の睡眠時間を確保するのは現実的ではありません。

たとえば起床時間が7時なら、20時には就寝しなければならないからです。

中学受験の合格を目指すお子さんは、塾に通っていることが多いです。5年生や6年生になると、授業が21時頃まであることも珍しくありません。そのため、睡眠時間が7〜8時間程度になるお子さんも多いでしょう。

勉強時間を確保するためには、受験しない小学生よりも睡眠時間が短くなるのも仕方のないことです。ただし、必要な睡眠時間には個人差があります。6時間の睡眠で問題ない子もいれば、10時間寝ないと寝不足を感じる子もいるのです。

理想の睡眠時間にこだわりすぎず、お子さんの様子を見ながら対応しましょう。

中学受験で睡眠時間が不足すると起こる3つの悪影響

中学受験対策には十分な勉強時間の確保が欠かせません。1日に使用できる時間は限られているため、睡眠時間を削ってでも勉強した方がよいと考えている親御さんもいるでしょう。

しかし、睡眠時間が不足すると学習効率が下がり、かえって成績が悪化する可能性があります。具体的な悪影響は次の3つです。

- 集中力が低下する

- 記憶が定着しにくくなる

- 体調を崩しやすくなる

睡眠時間も十分に確保しなければ、よい結果は期待できません。ひとつずつ確認しておきましょう。

1. 集中力が低下する

睡眠時間が足りないと日中の眠気が強くなります。宿題をしていても考えがまとまらないため、時間をかけた割に全然進んでいないといったことも起こり得ます。

眠気を我慢しながら勉強するのは大人でも難しいです。

また、集団塾に通っている場合は授業中に居眠りする可能性もあります。眠っている間にも授業は進むため、いつの間にかついていけなくなるかもしれません。

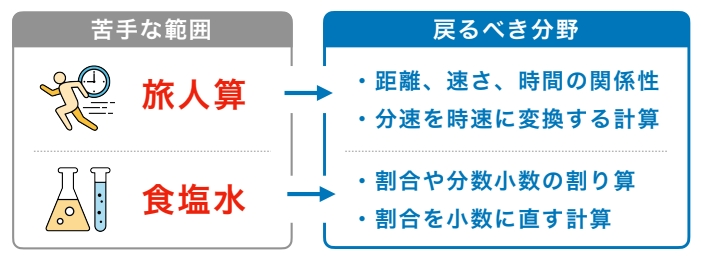

とくに小学校で学習する範囲は積み重ねの連続です。たとえば、旅人算を理解するためには速さの計算をマスターしておく必要があります。食塩水の濃度を求める問題が苦手であれば、割合や分数・小数の十分な理解が欠かせません。

せっかく頑張って勉強していても、集中していなければ学習効率は下がってしまいます。睡眠不足は集中力低下の原因になるため、睡眠時間は十分に確保する必要があります。

2. 記憶が定着しにくくなる

睡眠時間が短いと、記憶が定着しづらくなります。

人は就寝中に記憶を整理しているためです。

就寝中は、眠りが浅い「レム睡眠」と眠りが深い「ノンレム睡眠」を繰り返しています。一般的に、レム睡眠で記憶を定着させ、ノンレム睡眠で疲労回復を図ると言われています。

睡眠時間が短い人はレム睡眠の周期が少なくなるため、記憶を整理する時間が短いです。その結果、学習内容が定着しづらくなるのです。

また、睡眠時間が短い子どもと長い子どもの脳を比較して「海馬」の大きさの差を発見した研究もあります。海馬の役割は、短期記憶を長期記憶に置き換えることです。睡眠時間の短い子どもの方が小さかったことから、睡眠不足は海馬の発達そのものを抑制すると考えられます。

勉強した成果を記憶に定着させるためにも、睡眠は欠かせません。

3. 体調を崩しやすくなる

睡眠時間が不足すると免疫力が低下し、体調を崩しやすくなります。怒りっぽくなったり些細なことで落ち込んだりするなど、精神的にも不安定になりがちです。

風邪を引きやすくなるほか、頭痛やめまいなどを引き起こすこともあります。

体調を崩すと、回復するまで十分な勉強ができません。その間も塾の授業は進むため、自分で遅れを取り戻す必要があります。

しかし、小学生が習っていない範囲を独学で完璧に理解するのは至難の業です。やがて授業についていけなくなり、勉強すること自体が嫌になるかもしれません。

体調を崩しやすいお子さんの場合は個別指導塾がおすすめです。お子さんの状況に合わせて柔軟に学習計画が変更できるため、無理なく受験対策ができます。

私のオンライン個別指導では、お子さんそれぞれの特性に合わせた学習計画を策定し、最後まで伴走します。無料の個別相談会を不定期で開催しているため、以下のリンクから友だち登録しておいてください。

中学受験に向けて睡眠時間を確保する方法3選

中学受験に成功するためには、睡眠時間と勉強時間をバランスよく確保していく必要があります。具体的には次の3つの方法を取り入れてみるのがおすすめです。

- 生活サイクルを朝型に切り替える

- 短時間の昼寝をする

- スケジュール管理を徹底する

勉強を計画的に進めるためにはスケジュール管理が欠かせません。

関連動画「【99%の親が知らない】中学受験のスケジュール管理ノウハウ20選【完全保存版】」では、スケジュール管理の具体的なノウハウを徹底的に解説しています。実際に合格した生徒のスケジュールも公開しているため、ぜひご覧ください。

1. 生活サイクルを朝型に切り替える

必要な睡眠時間を確保するためには、起床時間と目標就寝時間を決めて生活リズムを整えましょう。

たとえば8時間の睡眠が必要で、7時に起床するなら目標就寝時間は23時です。

夜型の子も本番までに生活サイクルを朝型に切り替えていくのがおすすめです。試験本番では日中にパフォーマンスを発揮する必要があるからです。

夜中まで勉強をしていても、集中力が続かなければ意味がありません。長時間勉強したことによる自己満足感は得られるものの、時間の使い方としては非効率です。

あらかじめ就寝時間を決めておくことで、集中して課題に向き合う効果も期待できるでしょう。

2. 短時間の昼寝をする

日中に寝不足感を覚える時は15〜30分程度の昼寝をしましょう。日中に行う短時間の仮眠は「パワーナップ」と呼ばれ、午後の生産性を高めるために導入する企業もあります。

無理に勉強を続けるよりも、昼寝を挟んだ方が学習効率が上がります。

ただし、1時間以上寝ると脳が休息モードに入るため、活動を再開するまでに時間がかかります。目覚めた後もだるさや眠気が残り、かえって逆効果になるため注意が必要です。

また、長時間昼寝をすると夜眠れなくなるリスクもあります。生活リズムが崩れては意味がないため、親御さんが声かけするなど適切にサポートしましょう。

3. スケジュール管理を徹底する

中学受験を成功させるためには、十分な勉強時間の確保が必須です。小学校高学年の受験生に必要な勉強時間の目安は以下のとおりです。

| 平日 | 休日 | |

|---|---|---|

| 小学6年生 | 2~3時間 | 6時間以上 |

| 小学4・5年生 | 1~3時間 | 2~3時間 |

小学6年生の平均勉強時間は週20時間が目安と言われています。難関中学を目指す場合は週21~35時間程度の勉強時間が必要です。

1日に使える時間は限られているため、計画的に学習を進めていかなければなりません。

しかし、スケジュール管理を小学生のお子さんひとりで完璧にこなすのは難しいです。親子でスケジュールを作成し、進捗を家族で共有しながら一丸となって取り組みましょう。

数字と行動ベースで現実的なスケジュールを計画できれば、合格の可能性をグッと高められます。関連記事「【ダウンロード可】中学受験の勉強スケジュールを管理するコツ5選!注意点を解説」でコツや注意点を丁寧に解説しているため、あわせてご覧ください。

中学受験に向けて睡眠の質を高める3つのポイント

眠りが浅いと疲労回復効果が低くなるため「寝ても寝ても眠い」といった状態になりかねません。睡眠時間を確保するだけでなく、睡眠の質を高める意識も重要です。

睡眠の質を高めるためには、次の3点を意識しましょう。

- 就寝前に電子機器を使用しない

- 入眠しやすい環境を整える

- 健康的な食生活を心がける

順番に解説します。

1. 就寝前に電子機器を使用しない

就寝前にスマホでSNSや動画を見たり、ゲームをしたりするのは控えましょう。

アドレナリンが出て脳が興奮してしまい、寝つきが悪くなります。

また、スマホが発するブルーライトには、睡眠ホルモンであるメラトニン分泌を抑制する働きがあります。せっかく睡眠時間を確保しても、寝つきが悪ければ十分な疲労回復ができません。

スマホなどの電子機器の使用は就寝の1時間前までにしておくと、睡眠の質を保つ効果が期待できます。

2. 入眠しやすい環境を整える

質の高い睡眠を確保するためには、快適な寝室環境の構築が重要です。具体的には次のような点に意識しましょう。

- 室温20℃前後、湿度40~60%にする

- 遮光性や遮音性の高いカーテンを使用する

- お子さんの体に合った寝具を用意する

- スマホやゲームを寝室に置かない

子どもは大人以上に環境に左右されやすい特徴があります。眠りやすい環境を構築してあげることで、ぐっすり眠れる可能性が高いです。

親御さんも一緒に早く寝る生活サイクルに切り替えられると理想的です!

3. 健康的な食生活を心がける

どんなに忙しくても朝食は欠かさないようにしましょう。朝食をしっかりとることで体内時計がリセットされ、夜に眠気を感じやすくなります。また、就寝直前の食事は胃腸の働きを活発化させ、スムーズな入眠を妨げます。

可能な限り20時以降の食事は避けましょう!

また、睡眠の質を高めると言われている食材を積極的に取り入れるのもおすすめです。たとえば次のようなものが挙げられます。

- 大豆:トリプトファンがメラトニンの分泌を促す

- 豚肉:グリシンが深部体温を下げて入眠しやすくなる

- 牛乳:カルシウムが脳の興奮を抑える

- わかめ:マグネシウムが体の緊張を緩和させる

- トマト:GABAに抗ストレス作用がある

反対に、カフェインは覚醒作用があるためスムーズな入眠を妨げる可能性が高いです。摂取してから4時間程度持続すると言われているため、夕方以降にコーヒーや紅茶を飲むのは控えた方がよいでしょう。

中学受験は睡眠時間の確保が重要!質を高めて学習効率も上げよう

中学受験対策では、限られた時間の中で計画的に学習を進めていく必要があります。とくに小学5年生以降は学習範囲も広く内容も難しくなるため、当初の想定以上に時間がかかることもあるでしょう。

スケジュールに遅れが生じると、睡眠時間を削ってでも勉強しなければならないと考えてしまいがちです。

しかし、睡眠不足が続くと集中力や記憶力が低下するため、かえって学習効率が下がります。

さらに、体調を崩して回復するまで勉強ができず、進捗が遅れる可能性もあります。スケジュールの適切な変更は、計画を立てることよりも難しいです。

私の個別指導ではスケジュール管理を徹底してサポートし、自学自習のクオリティを高めながら理解できるまで伴走しています。また、お子さんの性格や特性に配慮した完全オーダーメイドの学習計画を提案します。

セミナーのご案内は公式LINEから不定期に発信していますので、次の案内に間に合うよう以下のボタンから友だち追加しておいてください。